自分だけの唯一無二のオリジナルスツールを作るmuniプロジェクト。当初からずっとやりたかったワークショップを、ひたちなかのセレクトショップ、シンクラボさんの10周年イベントの一つとして、12月13日(土)にはじめて開催させて頂きました。

muniプロジェクトをはじめた理由はいくつかあるのですが、そのうちの一つには家づくりの擬似体験をして頂くということがありました。住宅を設計事務所に頼むのは敷居が高くても、自分だけのオリジナルスツールを作るのなら誰にでもできます。スツールはなくても困りませんが、あると何かと便利で置いてあるだけで生活をとても楽しいものにしてくれます。

この日も張りたい生地をひとつお持ちいただき、生地張りから製作を楽しんで頂きました。午後の組はシンクラボオリジナルのミナペルホネンのパッチワーク生地を使ってのワークショップ。これは使わなくなった生地サンプル帳の生地をパッチワーク状に縫い合わせたものなのですが、これがまたとってもチャーミングで、お客さんもお店のスタッフさんも大喜びでした。

この日も大好評でしたので、こちらは来年以降もできれば続けていければと思います。また機会あれば都内などでも企画していきたいと思います!

.

■当日のイベント風景のリール動画はこちらより ↓↓

https://www.instagram.com/reel/DSRW3S_gdxU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

(シンクラボInstagramより)

◇

muni stool

https://www.munistool.com

シンクラボ

https://shinc.co.jp/

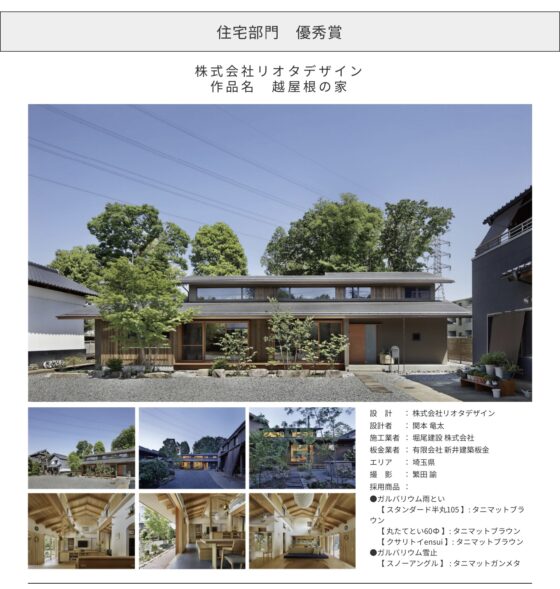

タニタハウジングウェアさんの「屋根のある建築作品コンテスト2025」にて、「越屋根の家」が住宅部門優秀賞を頂きました。栄えある賞を頂き誠にありがとうございました!

https://www.tanita-hw.co.jp/c2025_result1/

屋根コンは二度目の受賞となりますが、この賞の素晴らしいところは、屋根を担当した板金職人の名前も同時にクレジットされることです。

今回の屋根は新井勇司さん(新井建築板金)の仕事です。過去に新井さんには長さ15mの横葺き屋根を継ぎ目なしで一枚で葺くというのをやってもらいましたが、今回は最長不倒距離の21m一枚葺きに挑戦していただいています。

こちらは当時のリール動画

https://www.instagram.com/reel/CrOEjJ8AFXe/?igsh=aGx5cHRvZTU3cXEy

だから何?ですよね。普通に1.8mとか3.6mで継げばいいわけだし。それはあれですよ、登山家が言うあれ。そこに山があるから。だって登れるんだもん、登らない手はないでしょう。

当時、新井さんに「もしかして21m一枚でやっちゃう?」って冗談めかして言ったら、「またそんなこと言うんだから!」ってどこか嬉しそう。しょうがないなあ、って言いながらやっぱり楽しそうに。これだからやめられないんですよね。仕事ってやっぱり楽しい!って思っちゃいます。

今回、21mを一枚で葺いたなんて応募の説明にも書いていないし、審査の対象にすらなっていないんですけど、新井さんとは僕らが一番頑張ったところってそこだよね、って授賞式で喜び合いたいと思います。

ここでお知らせ。1月24日の授賞式では私がモデレーター役になって、今回受賞されたレジェンド職人たちを相手に板金クロストークをやらせて頂きます。今回私は受賞者なのに仕事させるなんて、タニタハウジングウェアさんはなんて人使いが荒い!ってどこか嬉しそう。しょうがないなあ、って言いながら楽しそうにやると思います。これが見れるのは受賞者だけの特権。

受賞者の皆様、授賞式でお会いしましょう!

https://www.tanita-hw.co.jp/c2025_result1/

屋根コンは二度目の受賞となりますが、この賞の素晴らしいところは、屋根を担当した板金職人の名前も同時にクレジットされることです。

今回の屋根は新井勇司さん(新井建築板金)の仕事です。過去に新井さんには長さ15mの横葺き屋根を継ぎ目なしで一枚で葺くというのをやってもらいましたが、今回は最長不倒距離の21m一枚葺きに挑戦していただいています。

こちらは当時のリール動画

https://www.instagram.com/reel/CrOEjJ8AFXe/?igsh=aGx5cHRvZTU3cXEy

だから何?ですよね。普通に1.8mとか3.6mで継げばいいわけだし。それはあれですよ、登山家が言うあれ。そこに山があるから。だって登れるんだもん、登らない手はないでしょう。

当時、新井さんに「もしかして21m一枚でやっちゃう?」って冗談めかして言ったら、「またそんなこと言うんだから!」ってどこか嬉しそう。しょうがないなあ、って言いながらやっぱり楽しそうに。これだからやめられないんですよね。仕事ってやっぱり楽しい!って思っちゃいます。

今回、21mを一枚で葺いたなんて応募の説明にも書いていないし、審査の対象にすらなっていないんですけど、新井さんとは僕らが一番頑張ったところってそこだよね、って授賞式で喜び合いたいと思います。

ここでお知らせ。1月24日の授賞式では私がモデレーター役になって、今回受賞されたレジェンド職人たちを相手に板金クロストークをやらせて頂きます。今回私は受賞者なのに仕事させるなんて、タニタハウジングウェアさんはなんて人使いが荒い!ってどこか嬉しそう。しょうがないなあ、って言いながら楽しそうにやると思います。これが見れるのは受賞者だけの特権。

受賞者の皆様、授賞式でお会いしましょう!

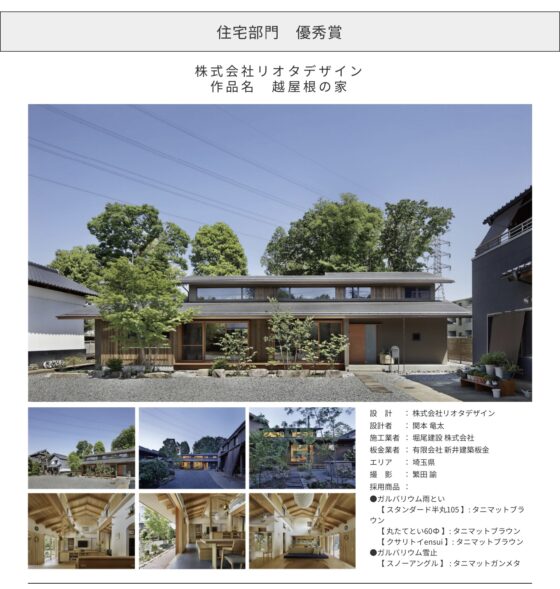

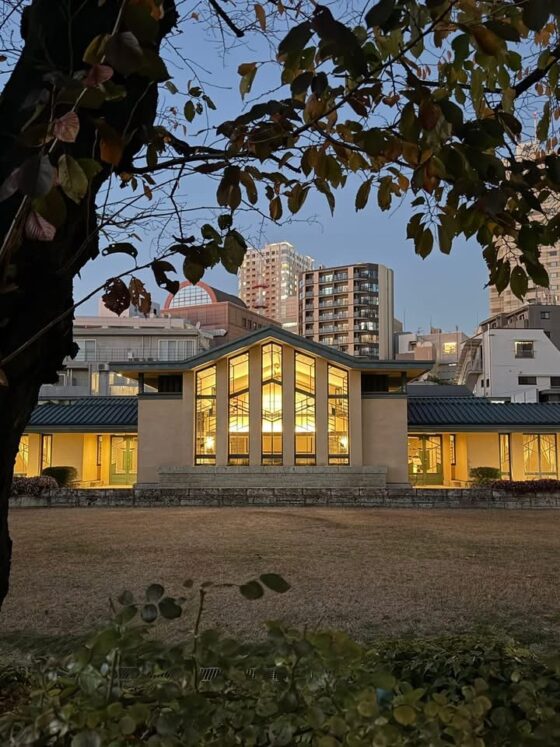

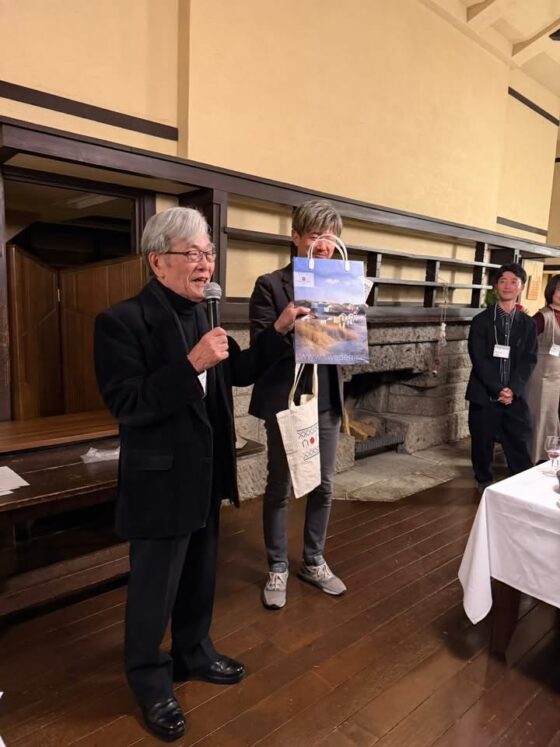

北欧建築・デザイン協会SADI、年に一度の一大イベント「北欧クリスマスの集い」が、今年は自由学園明日館にて開催されました。去年まで私は実行委員としてこのクリスマスの集いをまとめてきましたが、今年は会長として、一歩引いた立場で実行メンバーの後方支援に徹しました。

今年の司会は藤木さん。去年のクリスマスに来ていた藤木さん、江田さんに声をかけご入会頂きましたが、今年はこの二人が協会でも大活躍!SADI新体制の原動力になってくれました。

また例年開催の工学院大学が改修工事のため、明日館で開催させて頂きましたが、空間も素晴らしく、アットホームでとても良い会になったと思います。昨年からはじめた「北欧蚤の市」企画も大盛況!

これは会員が持ち寄りで旅のお土産や所有品をご提供頂き、それを欲しい!という方に抽選でプレゼントするという企画です。こちらも今年もたくさんの提供品が並びました。

9月の北欧アールトの旅からも多くのご入会者があり、テーブルでは同窓会のように話が盛り上がっていたり、多くの出会いや再会もあちこちの場所であったり、会場こそ変わりましたが、いつもと変わらぬSADIクリスマスになったと思います。お越しくださった皆さま、本当にありがとうございました!

今年は後方支援と言いつつも、今日の日がずっと心配で、今月はまだまだ越えないといけない山がいっぱいあるのですが、もう半分くらい終わったような気がしています。ヤレヤレ、、。事務局の皆さま、企画委員会の実行メンバーの皆さま本当にお疲れさまでした!!

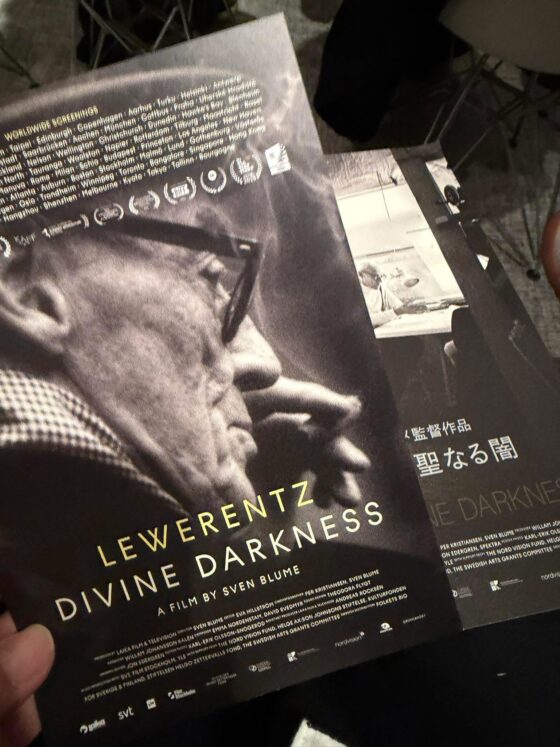

JSACA主催によるスウェーデンの建築家レヴェレンツの映画『LEWERENTZ DIVINE DARKNESS』の上映会へ行ってきました。

レヴェレンツはアスプルンドと協働した森の葬祭場近くにある聖マルコ教会には足を運びましたが、その鬼気迫る空間と、常軌を逸したディテールの数々に、ちょっとヤバいもの見てしまった感が半端なかったのですが、その人となりはほとんど知られておらず、このドキュメント映画がいかに貴重な映像であるかがわかります。

それもそのはずで、アスプルンドとは対照的に社交性ゼロ、取材やインタビューはすべて断るという偏屈ぶり。残っていた数少ないアーカイブ記録がスウェーデン南部の地下室から発見される、というところから映画がはじまります。

映画アールトでは「動くアールト」に感動しましたが、ここでは人前に姿を現さない幻のレヴェレンツの動く映像が衝撃的でした。現場での異常なこだわりぶりに、あの常軌を逸した空間の意味もわかった気がしました。

アスプルンドとの森の葬祭場では、彼が設計を担当した復活の礼拝堂で、そのあまりの完璧主義から設計変更が多すぎ、当局から更迭され、アスプルンドと仲違いしていく有名なエピソードもドキュメントベースで描かれています。

アスプルンドとの関係でいうと、まるでアールトとブリュッグマンの関係のようでもあって、ライバルはいつも太陽と月なんだなと関係ないことまでぐるぐると考えてしまいました。

JSACA(ジェイサカと読むそうです)は、日本スウェーデン建築文化協会という団体で、今年発足したばかりとのこと。代表の藤井亮介さんにもご挨拶させて頂きました。同じ北欧建築を啓蒙する団体として、SADIとも今後交流を温めさせて頂ければと思います。

今月より、JIA(日本建築家協会)のトップページに弊社設計の「越屋根の家」が登場です!素敵なコピーもつけて頂けてとても嬉しい。

日本建築家協会|JIA

https://www.jia.or.jp/

ランダム表示されますので、何度かブラウザを更新して頂ければと思います。

category

category