この春二人目のオープンデスクは、東京電機大学2年生の河野日奈香さん。去年の夏に応募があったのですが、定員オーバーのため春に再応募下さった学生さんです。

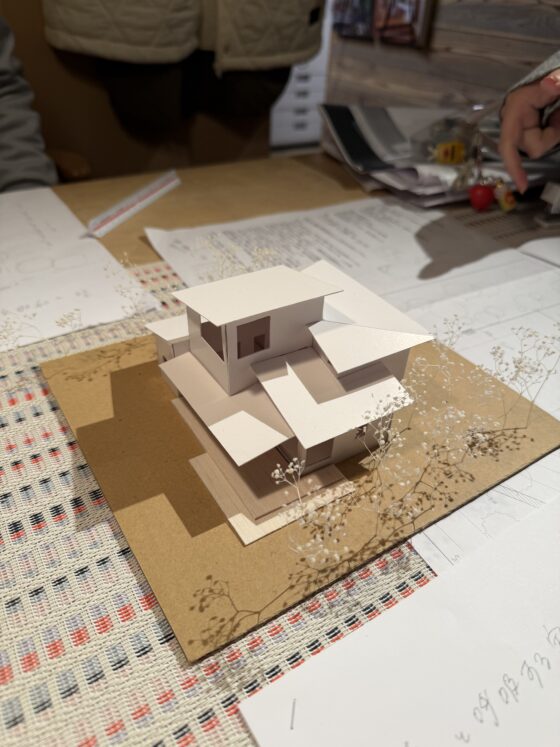

過去の大学課題を見せてもらうと、造形の作り方にセンスがあり、優秀な学生さんであることがすぐにわかりました。

ただ一方で、建築の作り方や考え方に一貫性が持てず、考えているうちに迷子になってしまうということに本人も悩みと課題を感じているようでした。

建築のスタディの方法に正解はありませんが、私流のやり方は、難しく考えすぎず、諸条件を整理しながらとにかく手を動かし、無意識の手の導きから計画の軸を発見していくというもの。

それはあたかもオリンピックのアスリートが、日々の練習で積み重ねたルーティンを自分の血肉にしていくような作業に近いかもしれません。天才ミュージシャンのように、何もしないで「曲が降りてくる」なんてことはないのです笑

大学とはまったく違う教え方に最初は戸惑っていたようですが、次第に線に生気が乗るようになり、最後は彼女らしい造形センスを感じさせる模型まで作ってくれました。しかも、このために購入したエスキス帳もほぼ使い切ったという。すごい!

新年度は3年生とのこと。頭と手の動きを連動させるつもりで、これからもエスキスを続けて下さいね!お疲れさまでした。

この春も多くのオープンデスクの申込みがありました。募集をかけているわけではないのですが、、

この春のトップバッターは、明治大学2年生の宮崎誠太くん。朴訥とした風貌からどんな子だろうと思っていましたが、結果的には過去一番のキャラの立った学生さんでした笑。人を笑わせようと冗談を言っているわけではないのに、その真面目な言動や行動がとにかく面白い。

たとえば初日に言い放ったのは「はじめて埼玉に来ました」。神奈川に住んでいるのに、これまで埼玉県に足を踏み入れたことがなかったとのこと。そんな子いるんだ!?笑

ほかにも指導で話したことを、翌日に愚直すぎるくらい愚直に実行していたりして、そのまさかの行動の数々に毎回ほっこり。私もすっかり気に入ってしまいました。こういう素直な子は、実力も伸びますが、まわりから可愛がられるだろうなと思いました。

学校の課題では締切などに間に合わず、いつも遅刻してしまうのが悩みと語っていた宮崎くん。このオープンデスクでは「時間を守る」をテーマにしていましたが、毎日きっちりと約束のエスキース時間をまもり、最後もちゃんと内容を揃えて時間通りに発表してくれました。もうこれだけで花丸の◎です。

春休みは後期から始まる設計課題に備えたいという、これまた真面目な誠太くん。後期の伸びしろにも期待しています!

昨晩、リビングデザインセンターOZONEの担当者より25年に亘ったサービスがとうとう終了する旨の連絡があった。衝撃、、ひとつの時代が終わったと思った。

建築家に頼みたいけど誰に頼めば良いかわからない、設計事務所は敷居が高い。そんな建て主さんと建築家の間を橋渡しをしてきたのがOZONEだった。いわば建築プロデュースのはしりだった。

かつて開催されたOZONE登録建築家を一堂に会した交流会では、年に一度顔合わせをする建築家仲間も多くいた。それもひらかれなくなり、登録建築家や工務店もどんどん減っていった。

もうかつてのように、建築家がどこにいるのかわからない時代ではなくなった。Instagramをひらけばアルゴリズムが自分好みの設計者を勧めてくれる。YouTubeでは家にいながらルームツアーだって楽しめる。

人手不足による労働者ヒエラルキーの逆転は、OZONEが掲げてきた相見積もりやコンペによって依頼先を決めるという原則論を覆した。これは設計事務所業界がこれまで常識と信じて疑わなかったことが、OZONEが君臨したこの四半世紀でほぼひっくり返ったことを意味する。

その昔、OZONEによる記念すべき第一号コンペ「野田の整形外科医院」を獲ったのは、私が独立前に所属していたエーディネットワークだった。私がその担当者だった。

昨年末に参加したコンペが私にとって最後のOZONEコンペになってしまった。そして5月に竣工する住宅でOZONE案件は静かに終わる。

.

◼️OZONE家design(旧OZONE家づくりサポート)終了のお知らせ

https://www.ozone.co.jp/news/topics/2208/

建築家に頼みたいけど誰に頼めば良いかわからない、設計事務所は敷居が高い。そんな建て主さんと建築家の間を橋渡しをしてきたのがOZONEだった。いわば建築プロデュースのはしりだった。

かつて開催されたOZONE登録建築家を一堂に会した交流会では、年に一度顔合わせをする建築家仲間も多くいた。それもひらかれなくなり、登録建築家や工務店もどんどん減っていった。

もうかつてのように、建築家がどこにいるのかわからない時代ではなくなった。Instagramをひらけばアルゴリズムが自分好みの設計者を勧めてくれる。YouTubeでは家にいながらルームツアーだって楽しめる。

人手不足による労働者ヒエラルキーの逆転は、OZONEが掲げてきた相見積もりやコンペによって依頼先を決めるという原則論を覆した。これは設計事務所業界がこれまで常識と信じて疑わなかったことが、OZONEが君臨したこの四半世紀でほぼひっくり返ったことを意味する。

その昔、OZONEによる記念すべき第一号コンペ「野田の整形外科医院」を獲ったのは、私が独立前に所属していたエーディネットワークだった。私がその担当者だった。

昨年末に参加したコンペが私にとって最後のOZONEコンペになってしまった。そして5月に竣工する住宅でOZONE案件は静かに終わる。

.

◼️OZONE家design(旧OZONE家づくりサポート)終了のお知らせ

https://www.ozone.co.jp/news/topics/2208/

今日はJIA関東甲信越支部「新春の集い」第一部のセッションを良い席で聞きたくて早めに会場入りしました。

今建築士による継続した自己研鑽の認定制度としては、日本建築士連合会による「統括設計専攻建築士」と、JIA日本建築家協会による「登録建築家」とがあります。ただこの二つは似て非なるものです。

この長年けして交わることのなかった二つの制度、二つの団体が手を取り合い、統一した認定制度「(仮)JAPANアーキテクト」の創設に基本合意し、歴史的な一歩を踏み出しました。

海外で言うArchitect は日本にはなく、海外で我々が名乗れるのはあくまでKenchiku-shiです。ところがこの認定制度ができることで、海外基準に合わせて、我々の資格が国際的なArchitectと同等の資格として認められるものになります。

そのためには業界を二分する二大勢力が手を結ばなくてはなりません。これは二大政党が連立与党を発足させるようなもので、社会的なインパクトはとても大きなものになると思っています。

自らの肩書きを「自称建築家」ではなく、クオリファイされた国際基準の建築家でありたいと考えてきた者としては、これはとても喜ばしいことです。

なんといっても建築設計界の二大巨頭、日本建築士連合会の古谷誠章会長と、JIA日本建築家協会の佐藤尚巳会長とが肩を並べてビジョンを語る絵はとても痺れるものがありました。

向こう一年くらいでまとめたいという新認定制度、今後の動きにも注視していきたいと思います。まぁ、いま若い学生に伝えられることがあるとすれば、「とりあえず大学院だけは出ておけ」ですかね。

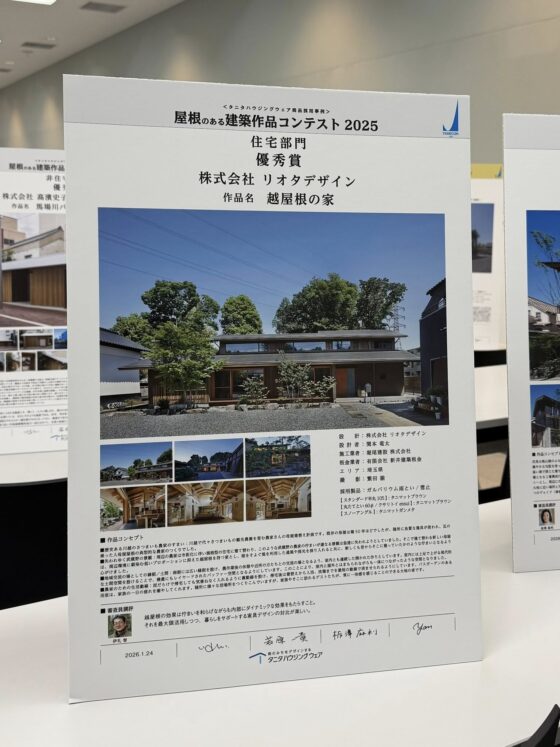

昨日はタニタハウジングウェア主催の「屋根のある建築作品コンテスト2025(通称屋根コン)」の表彰式が日大芸術学部であり、我々は今回「越屋根の家」で住宅部門優秀賞を頂くことができました。

>> https://www.tanita-hw.co.jp/c2025_result1/

屋根コンは設計者のみならず、工務店、そして屋根を施工した板金職人さんも同時に表彰されるというアワードで、設計者のクレジットで表彰を受けるのが通例である中、とても健全で希有なアワードだと思います。これもひとえに谷田社長のお人柄や、社員の皆さんの顔の見える社風ならではという気がします。

我々の「越屋根の家」を施工下さった板金職人の新井勇司さんとは、このアワードの第1回目で山﨑壮一さんの住宅を施工された職人として出会い、そして今回はタッグを組むパートナーとして受賞できたことも大変感慨深かったことです。

今回は受賞者でありつつ、後半のトークセッションのモデレーターも務めさせて頂くことになり、「板金と建築」というテーマで超絶板金テクニックの板金職人、新井さん、箱守さん、内野さんを相手に「建築家x板金職人」のトークセッションも展開させて頂きました。

それぞれの板金職人からは、難しい仕事をさらに難易度を上げて最高の仕事に昇華させようという矜持や心意気もひしひしと感じて、心底シビれました。「プロフェッショナル」の世界、こういうの好きなんですよね!

板金職人の減少や継承が問題になるなか、お三方にはAIには代わることのできない職人の未来を見たような気がしました。

今回のアワードは産学連携による、「タニタx日芸」から生まれた学生デザインのトロフィーやロゴマークなど、こちらにもこの建築界の明るい未来を見ることができました。審査員の伊礼さん、若原さん、栃澤さんとのお話、受賞されたほかの若い設計者さんらとの対話もとても楽しかったです。

関係者の皆様、ありがとうございました。そしてご準備大変お疲れさまでした!

category

category