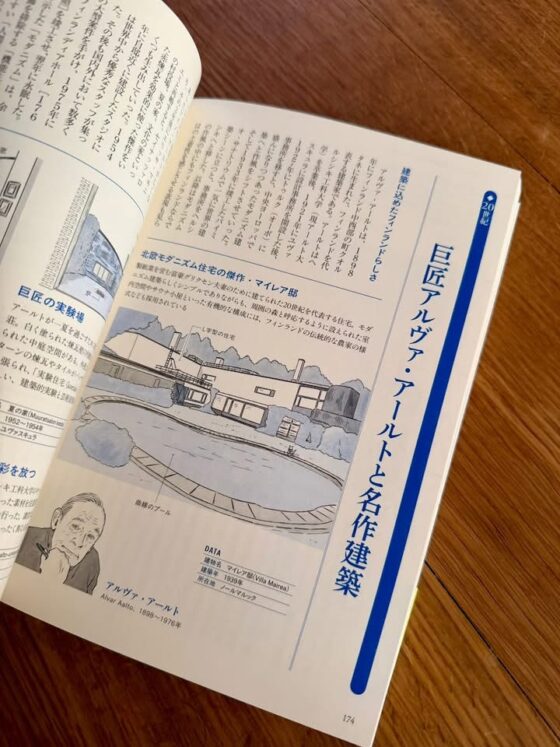

エクスナレッジより『歴史が見えるフィンランド図鑑』が発刊されました。私はこちらの「巨匠アルヴァ・アールトと名作建築」のくだりを執筆監修させて頂きました。

各国史がわかるシリーズ 歴史が見えるフィンランド図鑑

https://amzn.asia/d/bZKmQRv

(発売は12月27日・現在は予約受付中!)

この本は「世界史を建築目線で解剖する」というもので、先史時代、カレワラ、スウェーデン統治時代から、ヘルシンキオリンピック、OODIに至るまで、建築を軸に読み進めるだけでフィンランドの歴史がすべて頭に入るという不思議な一冊です。面白いコンセプトで、こういう本はなかったと感心しました。

総括的な編著は、SADIでもたびたび講演を頂いている石野裕子先生、私のほかにも竹内皓さんなどのSADIメンバーも執筆に関わっています。

私が関わったのはこのアールトの章のみですが、ある意味最も重要なパートでもあるので責任重大。わずか見開き2Pでアールトの生涯を語るという暴挙?に挑戦しています。

こちらを入口にして、フィンランドという国をより深く理解して頂けると嬉しいです。書店等で是非手に取ってみてください!

今月より、JIA(日本建築家協会)のトップページに弊社設計の「越屋根の家」が登場です!素敵なコピーもつけて頂けてとても嬉しい。

日本建築家協会|JIA

https://www.jia.or.jp/

ランダム表示されますので、何度かブラウザを更新して頂ければと思います。

伊礼智さんの新刊本の発刊を記念して、池袋ジュンク堂で伊礼さんとのクロストークセッションに登壇させて頂きました。伊礼さんとの掛け合い漫才も、のじもく酒場以来。

伊礼さんは今でも私の目標であることには変わりないのですが、歳を経るごとに伊礼さんの他の建築家との違いや、自分と同じような思考をお持ちの一方で、アウトプットの違いでまったく違うものになることなどがわかり始めて、今回も自分との距離感を見定めるような、そんな機会になりました。

いつもそうですが、はじまる前の楽屋トークが一番面白いという笑。今日の幸いは呑みながらのトークではなかったこと。それが入るとかなり危険な話が伊礼さんの口から飛び出していたはず、、きっと隣の木藤さんは気が気じゃなかったでしょうね笑

有料イベントだったこともあって、客の入りを主催者側も心配していましたが、それも杞憂に終わり、とても盛り上がってよかったです。最後の書籍販売では、皆さん伊礼さん目当てだったでしょうに、私の本もお情けで購入くださりとてもありがたかったです。

お越しくださった皆様ありがとうございました!

『新・伊礼智の住宅設計』これからの住宅設計のバイブルになると思います。さらに関本さんの『すごい建築士になる!』と一緒に買って読むと、もっと設計が上手くなると思います!

2023年に竣工した「双庭の家」について、リビングデザインセンターOZONEさんのサイトで取り上げて頂きました。

■OZONE|これからをもっと楽しむ終の棲家 ~双庭の家~

https://www.iedesign.ozone.co.jp/case/house/detail/post-55.html

「双庭の家」はOZONEコンペで選んでいただき、設計させていただいた住宅です。とても熱心で温かな建て主さんで、小林賢二さんによる庭もとても美しく映えています。住宅についてとても丁寧に解説をしていただきましたので、どうかご覧下さい!

これまでの仕事|双庭の家

https://www.riotadesign.com/works/23_futaba/#wttl

category

category