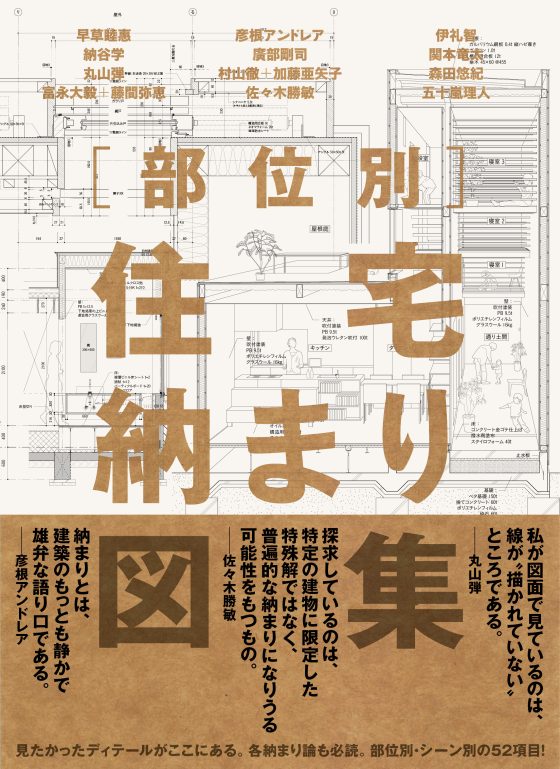

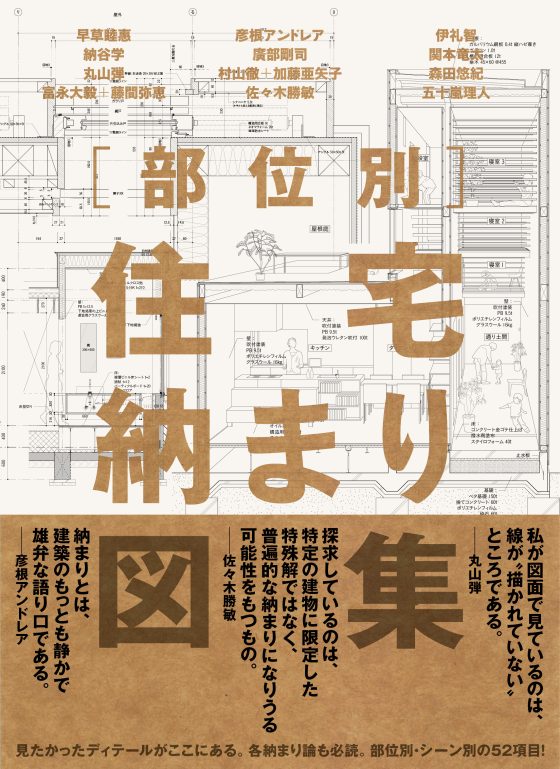

蒼々たる面々に混ぜて頂き光栄です。4件の住宅より5事例を抜き出して納まりをご紹介させて頂きました。8月8日発売だそうです。どうか書店で手に取ってご覧下さい!

『部位別 住宅納まり図集』グラフィック社

https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

『部位別 住宅納まり図集』グラフィック社

https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

少し前になるのですが、2月にSUUMOさんのYouTubeチャンネルで私の自邸「OPENFLAT」を取材したいという話があり撮影していただきました。

こちらが本日公開となりましたので以下お知らせします。

■SUUMO 住まいの買う売るちゃんねる

【ルームツアー】

建築家が設計した家族と繋がる自邸。日常に緑を取り入れた中庭のある暮らし

https://youtu.be/nO9Or-M45zk

ルームツアーでは、先行して公開されている相羽建設さんのルームツアー動画はご好評頂いているようで、すでに50万回以上再生頂いているようです。

今回はすべて自分で解説しないといけないので、ちょっと緊張している感じかもしれません、、苦笑。たださすがはSUUMOさん、当日の撮影チームのプロフェッショナルぶりはなかなか素晴らしかったです!

こちらもご興味ございましたら、是非ご覧ください。

昨日は永福の家のオープンハウスでした。

スケジュールの関係で1日だけのご案内となり、人数集中のため事前申込みも早々に締め切ってしまったので、あまり広くお知らせできずすみませんでした。

敷地は46坪ほどあったものの、建蔽率は40%、壁面後退1.5mという厳しい建築条件があり、建蔽率目一杯を使いながら1.5mの後退空地をいかに使い切るかも同時に考えた計画です。結果として、下町の路地のようなかわいらしいアプローチと庭先が生まれ、奥へと延びる空間は非日常感のあるシークエンスにもなったように思います。

ひっきりなしに見学者がいらしたため、何度かに分けてルームツアーも行いました。ただ設計条件は語れても、どうして設計がそうなったのかは私にも謎ばかり、、。最近どんどん設計が感覚的になっていくのを感じます。

今回は普段あまり使うことのない障子を空間に取り入れたことで、空間に予期しない変化が生まれたことも発見でした。建主さんの持つ教養と文化度が、今回の空間に品格を与え、いつもとは違う場所に連れて行っていただけたような気もします。

お越しくださった皆さま、ありがとうございました!

◇

また建築ウェブメディアの architecturephotonet 編集長の後藤連平さんもいらして下さり、SNS上にて丁寧なレビューを寄せて下さいました。

建築ディテールの話というより、我々の住宅設計への向き合い方に対して、かなり核心的なことを書いて下さっています。

詰まるところ、私のモチベーションのコアは建築そのものというより、人との関わり方のようなことなので、そのようなお話ができて楽しかったです。はじめて来てちょっと見ただけでここまでのことを感じて頂けるとは、やはり後藤さんはすごい方だなと思いました。

以下にもリンクさせて頂きます。

後藤さん、ありがとうございました!

一昨日は今期副編集長を務めるJIA関東甲信越支部の広報誌Bulletinの「他人の流儀」取材で、六本木AXISビルにあるNUNOにて世界的なテキスタイルデザイナーの須藤玲子さんへのインタビュー取材がありました。

須藤玲子さんにはちょうど一ヶ月前、イベント「日本橋こいのぼりなう!」のギャラリートークに参加した際にはじめてお目にかかりました。年齢をまったく感じさせない溌剌とした話し方や、見たことも聞いたこともないような特殊な技法でつくられた布たちにすっかり魅了されてしまい、この人をもっと知りたい!と思ってしまいました。

勇気を出して話しかけ、その場で取材を申し込むという我ながら無謀な行動でしたが、朗らかに二つ返事で受けて下さり今回の取材となりました。

須藤さんの率いるNUNOは、40年前からAXISの同じお店で営業を続けているそうです。創業当時の破天荒な仕事のエピソードや、師事した新井淳一さんのこと、伊東豊雄さんをはじめとした建築家たちとの協働のこと、開発中の見たことないような特殊な布素材のことなど、目を輝かせながら語ってくださいました。

我々建築の仕事と親和性のあるお話もいっぱい聞くことができました。年号や人の名前もすっと出てくるのも須藤さんのすごいところです。

関東甲信越支部のJIA会員さんは、まだまだ先ですが7月15日発刊の夏号をどうかお楽しみに!会員外の方もウェブ版からご覧いただけます。バックナンバーはこちらから。

Bulletin 「他人の流儀」

https://www.jia-kanto.org/online/tanin/index.html

私が日頃行っているインスタ運用のやり方などを話してほしいということで、JIA本部の建築家PR動画推進WG(公式インスタやYouTubeを管轄するセクション)にてミニレクチャーをさせて頂きました。

めちゃ緊張した、、。佐藤会長やプロのコンサルがいる前で私の素人投稿の話をするなど、畏れ多すぎる。平静を装っていましたが、口の中はカラッカラでずっと逃げ出したかったです汗

リオタデザインのインスタフォロワーは現在3.1万人(もうすぐ3.2万人)。業界には5万~10万フォロワーの建築家もざらにいるのでけして多い方ではないと思いますが、1万越えというのは普通にやっていたら行けない領域かもしれません。

■リオタデザイン|インスタグラム

https://www.instagram.com/riotadesign/

かくいう私も、ほんの3年前までは10年続けてもフォロワーが1,000人にも届きませんでした。その後ちょっとしたことからコツをつかみ、そこから現在に至ります。

運用はコンサルに頼んだことはなく、自己流で投稿もすべて自分でやっています。投稿では経験則から学んだいくつかの押さえるポイントがあって、今日はそんなことも含めてお話ししました。

人がフォローしたくなる心理って何だろう?を考えることは、住みたくなる家って何だろう?を考えることと似ているような気もします。飲み会などでインスタの話になると、いつもどうやっているの?という話になるので、これを機にまとめてみました。

同じ内容は先だって、飯塚豊さんの工務店設計塾でも少しお話しさせて頂きましたが、機会あればまたどこかでお話ししたいと思います。会田さん、今日はお声がけありがとうございました!

めちゃ緊張した、、。佐藤会長やプロのコンサルがいる前で私の素人投稿の話をするなど、畏れ多すぎる。平静を装っていましたが、口の中はカラッカラでずっと逃げ出したかったです汗

リオタデザインのインスタフォロワーは現在3.1万人(もうすぐ3.2万人)。業界には5万~10万フォロワーの建築家もざらにいるのでけして多い方ではないと思いますが、1万越えというのは普通にやっていたら行けない領域かもしれません。

■リオタデザイン|インスタグラム

https://www.instagram.com/riotadesign/

かくいう私も、ほんの3年前までは10年続けてもフォロワーが1,000人にも届きませんでした。その後ちょっとしたことからコツをつかみ、そこから現在に至ります。

運用はコンサルに頼んだことはなく、自己流で投稿もすべて自分でやっています。投稿では経験則から学んだいくつかの押さえるポイントがあって、今日はそんなことも含めてお話ししました。

人がフォローしたくなる心理って何だろう?を考えることは、住みたくなる家って何だろう?を考えることと似ているような気もします。飲み会などでインスタの話になると、いつもどうやっているの?という話になるので、これを機にまとめてみました。

同じ内容は先だって、飯塚豊さんの工務店設計塾でも少しお話しさせて頂きましたが、機会あればまたどこかでお話ししたいと思います。会田さん、今日はお声がけありがとうございました!

category

category