伊礼智さんの新刊本の発刊を記念して、池袋ジュンク堂で伊礼さんとのクロストークセッションに登壇させて頂きました。伊礼さんとの掛け合い漫才も、のじもく酒場以来。

伊礼さんは今でも私の目標であることには変わりないのですが、歳を経るごとに伊礼さんの他の建築家との違いや、自分と同じような思考をお持ちの一方で、アウトプットの違いでまったく違うものになることなどがわかり始めて、今回も自分との距離感を見定めるような、そんな機会になりました。

いつもそうですが、はじまる前の楽屋トークが一番面白いという笑。今日の幸いは呑みながらのトークではなかったこと。それが入るとかなり危険な話が伊礼さんの口から飛び出していたはず、、きっと隣の木藤さんは気が気じゃなかったでしょうね笑

有料イベントだったこともあって、客の入りを主催者側も心配していましたが、それも杞憂に終わり、とても盛り上がってよかったです。最後の書籍販売では、皆さん伊礼さん目当てだったでしょうに、私の本もお情けで購入くださりとてもありがたかったです。

お越しくださった皆様ありがとうございました!

『新・伊礼智の住宅設計』これからの住宅設計のバイブルになると思います。さらに関本さんの『すごい建築士になる!』と一緒に買って読むと、もっと設計が上手くなると思います!

今回のフィンランド旅行では自分のものはほとんど買わなかったのだけれど、唯一パイミオサナトリウムで売っていたオリジナルポスターに一目惚れして買ってしまった。アールトのいろんなデザインアイコンが擬人化されていて、ユルくてとてもかわいい。早速額装して、事務所の廊下の壁に。

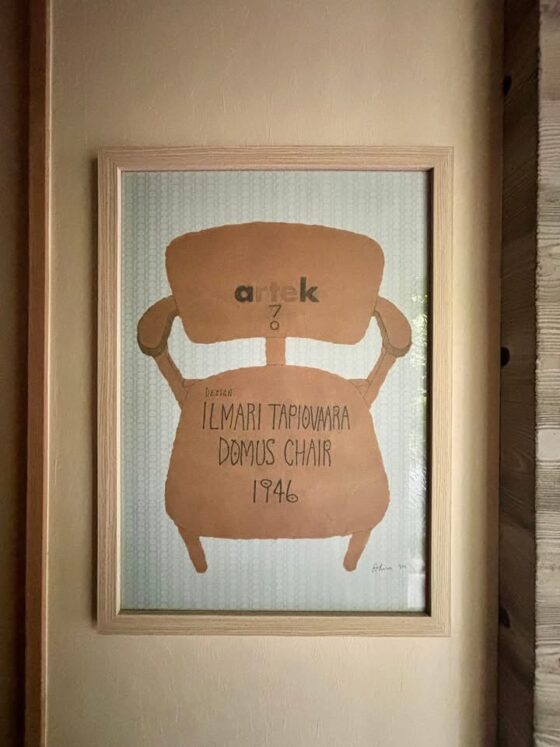

下の写真は7年前にフィンランドに行った時に買ったもの。皆川明さんがアルテックとコラボして作ったドムスチェアのオリジナルポスター。当時、ドムスチェアを買ったらもれなく貰えるというめちゃくちゃハードルの高いノベルティだったのだけれど、ヘルシンキのアルテック本店に行ったら普通に売ってた笑。しかも誰もそれに気づいていないという。

めちゃくちゃ掘出し物見つけた気分で買って帰り、やはり額装して事務所の廊下へ。次買ったら掛けるところないな。でもまた買っちゃうだろうな。

今日午後は、浦和の埼玉会館で開催された松隈洋さんご登壇の前川國男氏の建築セミナーへ。

松隈さんのお話はいつもわかりやすくて、前川國男という建築家の人となりのようなものが自分の中に身体化されるようで、とても興味深いお話でした。

先週までアールト建築にどっぷり浸かっていたこともあり、前川さんの言葉はまるでアールトの言葉のようで「コルビュジェ≒前川國男≒アールト」という図式があたまの中をぐるぐる、、。

公共性の考え、平凡な素材構法から非凡な結果を導くという普遍性への思い、とても心に響きました。埼玉会館の打込みタイルが、まるでアールトの「文化の家」の曲面レンガのように見えてきます。

ほかのパネリストのお話や、最後の会場を交えてのトークセッションまでとても楽しく素晴らしい企画でした。

松隈さんが配付資料に加えてくださっていたのは、今年3月に発刊したJIAの支部広報誌 Bulletin春号の特集記事。私の編集長時代、最後に異例の4P寄稿をして頂いたものです。松隈さんのお役に少しは立てていたようで良かったです!

一部の方にはお話ししていましたが、9月2日~9日までの間フィンランドに行っていました。今はもうすでに帰国して仕事の波にすっかり呑み込まれ、あの夢のような日々はすでに遠い昔のことのようです。

その旅行の一部始終については、以下のJIA関東甲信越支部のサイトにレポート記事を上げさせて頂きました。ご興味ありましたら是非お読みください。

■JIA住宅部会『北欧アルヴァ・アールトを巡る旅』レポート

https://www.jia-kanto.org/kanto/activity_event/tour/13148.html

◇

今回は個人旅行ではなく、日本建築家協会(JIA)の住宅部会で主催したアールト旅行の、一応私が主査ということで企画した旅行でした。

参加者はJIA会員のみならず、SADI北欧建築・デザイン協会や一般の方もご参加下さいました。その人数実に30名、、多かった(汗)最後はキャンセル待ちまで出る事態でさすがのアールト人気を実感しました。

早くも来年も、、なんて声もかけて頂いていますが、とてもとても。たぶん私死んじゃう。あと数年はいいかな、、。ゆっくり今回のごちそうを消化していきたいと思います。

昨年より細々と?はじめているmuni stoolですが、これまではインスタグラムのページはありましたが、統合的なウェブサイトがなく、それがどんなスツールなのか、どんなバリエーションがあるのかなどわかりにくいなと思っていました。

そこで、デザイナーの鈴木一太郎さんにお願いして、muniのロゴやパッケージ、リーフレットなどの製作を水面下で進めていたのですが、このたび公開の運びとなりましたのでご報告です。

[muni stool] https://www.munistool.com/

一太郎さんらしい、ポップで楽しいフレンドリーなサイトになったと思います。一太郎さん、ありがとうございました!

ちなみにサイトに書かれたコピーや文章などもすべて一太郎さんによるもの。こんな素敵な言葉、私が逆立ちしたって出てきやしません笑

スツールのラインナップは、ナラ・スギ座面のmoku muni/kakapoさんの生地を張り込んだnuno muni/自由な生地を張ってご提供するorder muni の3種類です。1脚からでもご注文をお受け致します。どうかあなたらしい一脚を見つけてみてください。

リオタデザインとあわせて[muni stool]もどうかよろしくお願いします!インスタブラムのページも、どうかフォロー下さいませ。

■ muni instagram

https://www.instagram.com/munistool/

PS.

実は今日は私の誕生日でして、あえて誕生日に合わせて公開しました。

おめでとう~>muni

category

category