muniスツールの取り組みを始めた頃、友人で北欧家具taloを主宰する山口太郎くんより、muniを「ふるさと納税」に出した方がいいと助言を受けました。

muniスツール|https://www.instagram.com/munistool/

ふるさと納税?もちろん仕組みは知っていますし過去にちょっとだけ利用したことはありましたが、同じ税金払うなら地方の美味しいものが届いた方が嬉しいくらいの認識だったので、スツールを出すという発想はありませんでした。

でも送料は市が負担してくれるし、出品は無料だし、メジャーなふるさと納税サイトに載れば全国規模でアピールも出来るわけで、たしかに悪くないかもと思いました。

なにより地元の志木市って、主要な産業や特産品もないし、人口や法人の事業所も少ないので正直税収入も少ないんですよね。でも志木市にはリオタデザインがあるっ!(売り上げは少なくてスミマセン、、)ということで、我々のプロダクトが少なからず市の税収に貢献出来ればということではじめてみることにしました。

今のところは、以下の2つのサイトからご利用が可能になっています。

■ふるさとチョイス >> 出品ページ

■楽天ふるさと納税 >> 出品ページ

寄付金額は【145,000円】

年収でいうと900万くらいの稼ぎがある方ならお求め頂けると思います!ちょっとハードル高いですけど、、

もうひとつ「ふるなび」のサイトも現在登録準備中です。こちらは9月頃にはオープンすると思います。どうかお楽しみに!

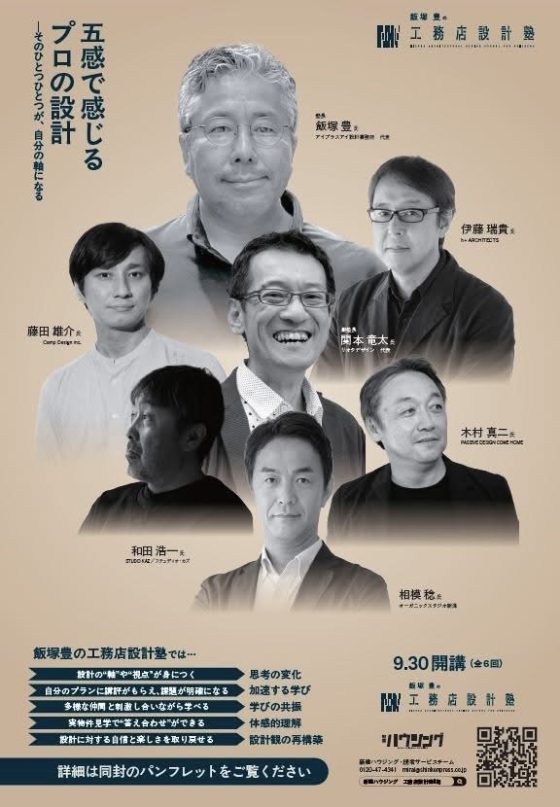

新建新聞社主催の飯塚豊さんの工務店設計塾、第8期の募集がはじまっています。私は7期に引続き副塾長を務めます。告知ポスターがスターウォーズみたい。この立ち位置はルークか!?

てことは飯塚さんはヨーダかオビワンか、はたまたダースb

詳しくはこちらより

https://www.s-housing.jp/archives/386320

◇

週明けからは、学生さんを受け入れてのオープンデスク月間がはじまります。けして公に募集してるわけではないのですが、毎年春先から希望学生から連絡が届き始めます。今年は早々に枠が埋まり、今はお断りしつつ来春以降の受け入れをご案内しています。受け入れられなかった学生さん、ごめんなさい!

オープンデスクというのはいわゆる企業インターンのことで、建築業界ではそれをオープンデスクと読んでいます。学生さんにとっては就職希望業界の就業体験という意味合いや、大学では学べない設計の実務の現場を垣間見る社会科見学の意味合いとがあるような気がします。

学生にとっては仕事ではなく勉強として。こちらもバイトと違ってお給料は出せないので、代わりに仕事じゃなくて設計指導を一週間してあげるのですが、これがいつの頃からか人気になってしまいました。正直、受け入れると私の時間が相当取られるのでかなりしんどいのですが、、。

工務店設計塾と同様、これも時間に換算するとそれなりの受講料頂かないと成立しなくなりつつあるのですが、まぁ学生さんですから社会奉仕と思ってもう少し続けたいと思います。

他方では事務所のスタッフには、こちらからお金を払って毎日設計講義をするという。設計を教えるって、本当に大変!でも自分にも大きな実りや幸せをもたらしてくれますからね、子育て同じことだと思うことにします。

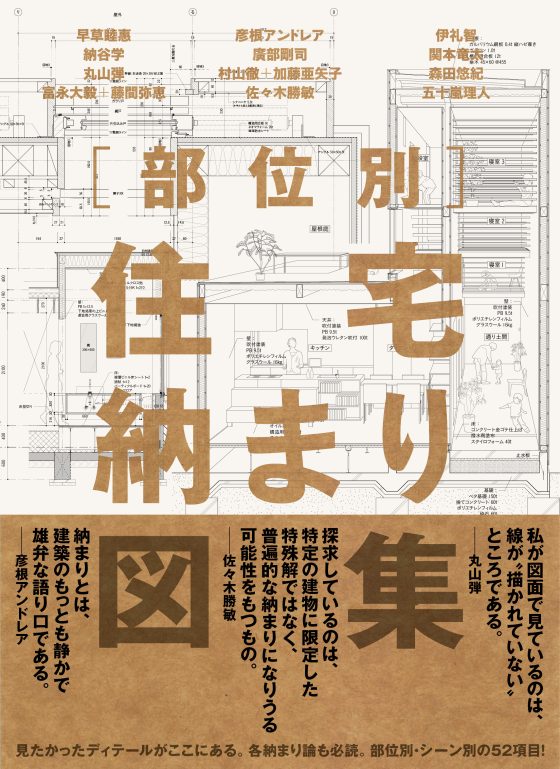

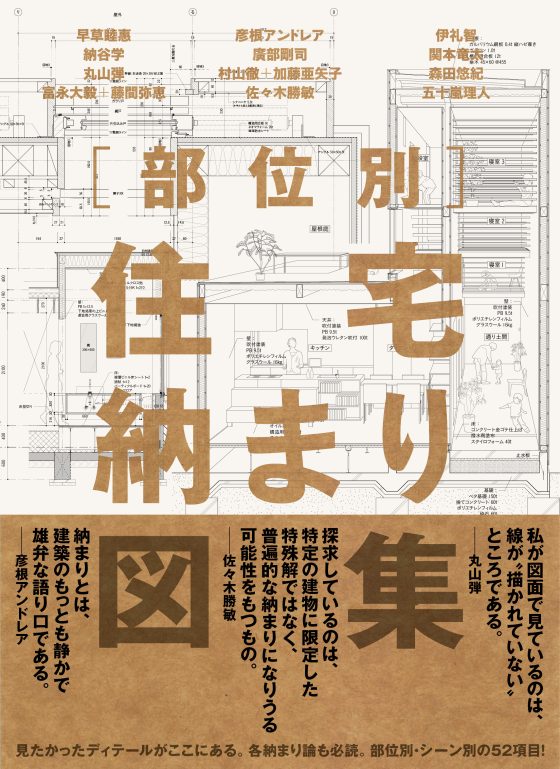

蒼々たる面々に混ぜて頂き光栄です。4件の住宅より5事例を抜き出して納まりをご紹介させて頂きました。8月8日発売だそうです。どうか書店で手に取ってご覧下さい!

『部位別 住宅納まり図集』グラフィック社

https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

『部位別 住宅納まり図集』グラフィック社

https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

埼玉県内で進めてきましたTreeTerraceと名付けた住宅が今月竣工します。以下日程でオープンハウスを行いますので、もしご興味ある方は個別にご連絡ください。折り返し、詳細のご案内をお送りさせて頂きます。

TreeTerrace(S邸新築工事)

7月20日(日)10:00〜16:00

7月23日(水)11:00〜15:00

場所: 埼玉県北本市 | JR北本駅より徒歩15分

ご希望の方はこちらまでメールをお願いします

info@riotadesign.com

日本橋高島屋にて、北欧照明の展覧会「北欧のあかり展」が3月5日(水)よりはじまります。

展覧会には、私が個人的に所蔵するフィンランドの建築家、ユハ・レイヴィスカによるオリジナル照明器具4点を出展させて頂いております。

また、フィンランド在住のデザイナーの友人、遠藤悦郎さんによるレイヴィスカの教会を撮影した美しい動画も会場で流される予定とのこと。こちらも私も楽しみにしています!

事前に会場構成を図面で拝見したのですが、九州産業大学の小泉隆氏が監修しているだけあって、百貨店の展覧会とは思えないほどの規模とクオリティでの開催で、私の出展以外にも数多くの北欧の名作照明が揃い、大変見応えのある展覧会になりそうです。

この機会に北欧の美しい照明の魅力に触れて頂きたく、是非会場まで足をお運び下さい!

◇

ヒュッゲな暮らしをデザイン

『北欧のあかり展』

日本橋高島屋 S.C.本館8階ホール

2025年3月5日(水)~3月24日(月)

入場時間:10:30~19:00(19:30 閉場)

※最終日3月24日(月)は17:30まで(18:00閉場)

■詳細はこちらより

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/hokuou_akari/

◇

うちの事務所にお越し下さったことのある方でしたら、ミーティングテーブルの上に下がっていたこちらの照明をご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。

これは実はレイヴィスカ設計によるグッドシェパード教会(2002)のためにデザインされたオリジナルモデルになります(非売品)。どうしてそれを私が持っているかの詳細は割愛しますが、とある経緯で入手し、それを見て一目でレイヴィスカによる照明であるとはわかったものの、それがどの建物のモデルなのか(レイヴィスカは設計した建物ごとにオリジナルの照明をデザインします)が長年わかりませんでした。

それが2018年にフィンランドに行った際にこれまで訪れたことのなかったグッドシェパード教会に立ち寄り、それが事務所の照明と同モデルであることにはじめて気づきました。ずっと生き別れになっていた兄弟に再会したような気分でした。

レイヴィスカをこよなく愛する私が長年気づけなかったのは、私が持っている作品集には収録されていない比較的新しい教会のモデルだったからでした。

レイヴィスカの建築は私にフィンランドに渡ることを決意させた建築です。それほど私はレイヴィスカの建築が自分の建築の原点であるとすら思っています。そんなレイヴィスカの照明を事務所に下げて毎日眺めることのできる幸せを思わずにはいられません。

それ以外にも我が家のダイニングには、レイヴィスカのJL341が下がっています。

こちらはヘルシンキのアルテック本店に行けば購入することができますが、日本国内では手に入らない照明です。私が設計する住宅のいくつかには、これを下げているので見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。

これも本当に美しい照明で、日々の食卓を彩ってくれています。

それ以外には、以下の照明器具を出展しています。

▲ JL2

▲ JL2

▲ JL340

▲ JL340

いずれも現在では日本国内では手に入りません。うちJL340は過去唯一国内で販売されたレイヴィスカランプで、当時はヤマギワが扱っていました。

会場にはそんな国内では(我が家以外では?)ほとんど見ることのできないレイヴィスカランプの数々も展示されていますので、是非この機会にご覧頂けると嬉しいです。

東京展のあとは、大阪、そのあとは九州に巡回するそうです。うちの事務所に戻ってくるのはまだまだ先になりそうです。(寂しい・・)

category

category