メッシのプレーばかり見てしまう。そればかり見ているので、リール動画もそればかりおすすめしてくるようになってしまった。といっても私はサッカーが特別好きなわけでも、詳しいわけでも、ましてやプレーしているわけでもない。

予測の斜め上をいくフェイント、虚を突いたようなキラーパス。そこからのゴール。とても人間業とは思えない連係プレーに惚れ惚れしてしまう。それは私の仕事のイメージそのままで、あぁ私もこういうプレーをしたいと常々思う。

下がったポジションからフィールド全体を見渡し、相手の動きを分析し次の展開を予測する。

私は隣を伴走する相手に目配せをする。相手は瞬時に私の意図を察して、ボールとは反対方向に走り出す。私は相手を引き付ける。そこで”ため”を作ってから、おもむろに誰もいないコーナーに向けてパスを放つ。

虚を突かれる敵陣。届くか届かないかのギリギリのパスコース。そこからダイレクトで戻されたパスにワンタッチ!がら空きのゴールが揺れる瞬間だ。

私にとっての伴走者はスタッフであり、現場であり、また建て主さんでもある。キラーパスを放つのは時に建て主さん側でもあるからだ。

私は相手の”目配せ”を見逃さない。相手の意図を瞬時に察し、パスを出す瞬間にはすでに走り出している。時には先読みしてすでにそこにいる。

そうありたいと思ってやってきたし、その連係プレーが出来た瞬間は本当に快感で美しい仕事になったと思える。私は美しい仕事をしたい。そう、メッシのように!

予測の斜め上をいくフェイント、虚を突いたようなキラーパス。そこからのゴール。とても人間業とは思えない連係プレーに惚れ惚れしてしまう。それは私の仕事のイメージそのままで、あぁ私もこういうプレーをしたいと常々思う。

下がったポジションからフィールド全体を見渡し、相手の動きを分析し次の展開を予測する。

私は隣を伴走する相手に目配せをする。相手は瞬時に私の意図を察して、ボールとは反対方向に走り出す。私は相手を引き付ける。そこで”ため”を作ってから、おもむろに誰もいないコーナーに向けてパスを放つ。

虚を突かれる敵陣。届くか届かないかのギリギリのパスコース。そこからダイレクトで戻されたパスにワンタッチ!がら空きのゴールが揺れる瞬間だ。

私にとっての伴走者はスタッフであり、現場であり、また建て主さんでもある。キラーパスを放つのは時に建て主さん側でもあるからだ。

私は相手の”目配せ”を見逃さない。相手の意図を瞬時に察し、パスを出す瞬間にはすでに走り出している。時には先読みしてすでにそこにいる。

そうありたいと思ってやってきたし、その連係プレーが出来た瞬間は本当に快感で美しい仕事になったと思える。私は美しい仕事をしたい。そう、メッシのように!

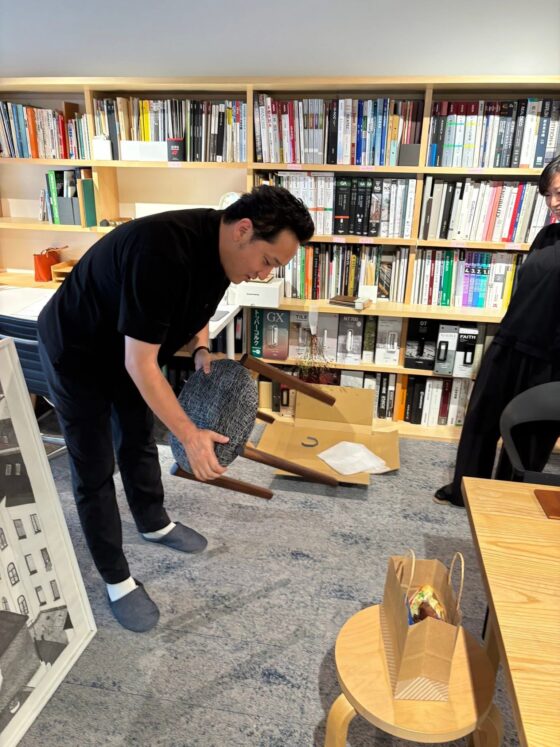

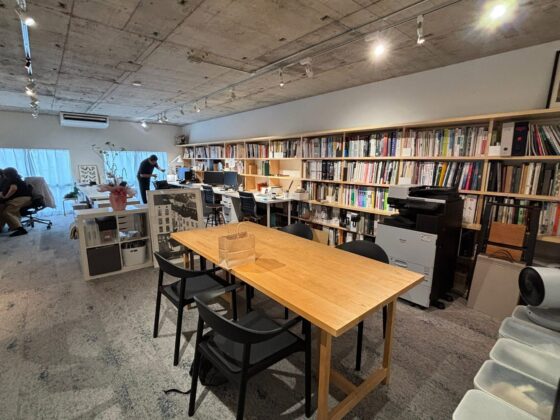

リオタデザインOBスタッフの吉里秀則くんが、事務所を成増から原宿に移したというので、お祝いにmunistoolを持って訪ねてきました。素晴らしい立地の事務所で、こっちは完全にお上りさんのように、道すがらも周りをキョロキョロ。

リオタデザインOBのスタッフでも特にデキが良かった四天王みたいなスタッフがいるのですが、彼はその一人。

リオタデザインがその昔10周年を迎えた時にも在籍していたスタッフですが、そんな彼の事務所も来年で10周年とのこと、思わず遠い目に…。あの頃の彼らとの仕事も楽しかったなぁ。

彼も専門学校で教えたり、店舗にリノベにと大忙し。スタッフも抱えて充実しているようです。OBスタッフたちの活躍を見るのがいつもとても嬉しく、誇らしい気持ちになります。

彼の奥さんの絵里ちゃんはフィンランド留学時代の後輩でもあって、こちらも本当に久しぶりに再会。益々のご活躍を!スツールもかわいがってくださいね。

2023年に竣工した「双庭の家」について、リビングデザインセンターOZONEさんのサイトで取り上げて頂きました。

■OZONE|これからをもっと楽しむ終の棲家 ~双庭の家~

https://www.iedesign.ozone.co.jp/case/house/detail/post-55.html

「双庭の家」はOZONEコンペで選んでいただき、設計させていただいた住宅です。とても熱心で温かな建て主さんで、小林賢二さんによる庭もとても美しく映えています。住宅についてとても丁寧に解説をしていただきましたので、どうかご覧下さい!

これまでの仕事|双庭の家

https://www.riotadesign.com/works/23_futaba/#wttl

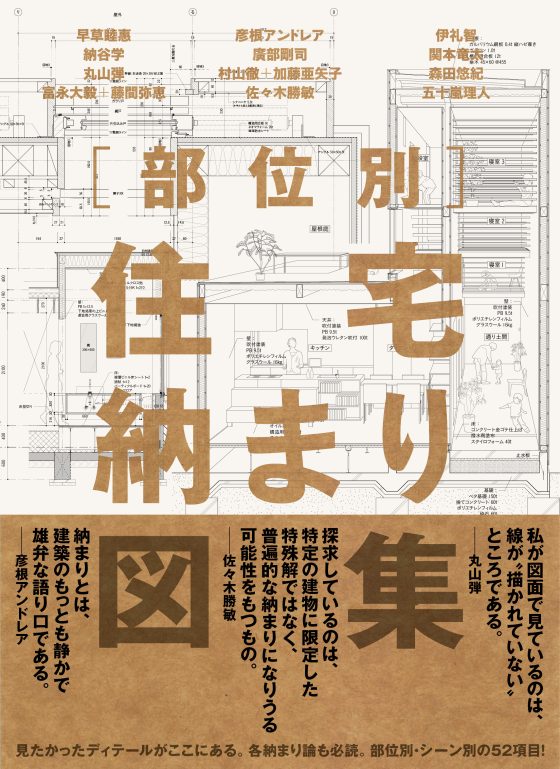

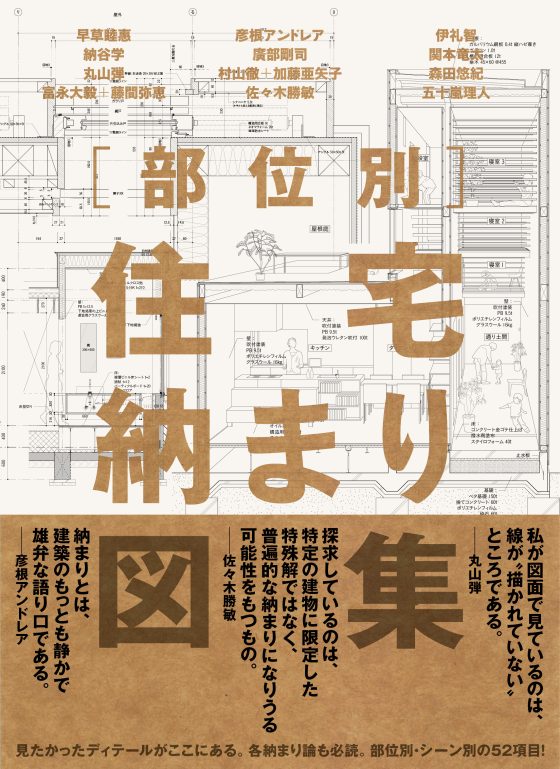

蒼々たる面々に混ぜて頂き光栄です。4件の住宅より5事例を抜き出して納まりをご紹介させて頂きました。8月8日発売だそうです。どうか書店で手に取ってご覧下さい!

『部位別 住宅納まり図集』グラフィック社

https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

『部位別 住宅納まり図集』グラフィック社

https://www.amazon.co.jp/dp/4766139712/

今日はかつて山田憲明さんの構造事務所で弊社の構造を担当してくださり、現在はノルウェーの構造事務所でお勤めの中太郎さんが一時帰国中で事務所まで遊びに来てくれました。

もう彼もノルウェーでの生活が2年半となったとのこと。現地での生活のこと、子供の学校のこと、仕事のことなどスタッフみんなで根掘り葉掘り質問大会でした。彼も元気そうで何より。

この夏は北欧から多くの友人知人達が一時帰国中で、毎回お話を聞くのがとても楽しみになっています。

食事後は気密試験を予定していた坂戸市の「回廊の家」に中さんも一緒にお連れして全員で移動。

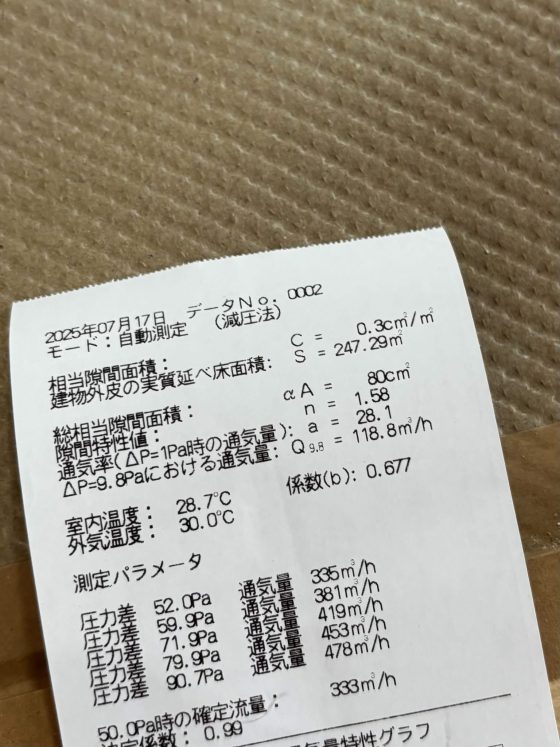

イレギュラーな納まりのある大空間でしたが、結果的にC値で0.3といううちの事務所としてはまずますの数値で、工務店さんとも胸をなで下ろしました。

この住宅ではほかにも長期優良住宅・耐震等級3・断熱等性能等級6・BELS・LCCM認定を取得していてソーラーパネルも9.9kw搭載というハイスペック。リオタもやればできるんです。

とても楽しく賑やかな一日となりました!

category

category