学生に設計指導したり本を書いていたり、いろんなセミナーや設計塾などで講師を務めていたりするので、さも私は設計を教えるのが上手くて体系だった教え方ができるのだろうと誤解されるのだけれど、そんなことはない。つまるところ私は設計を教えるのがとっても苦手だ。

設計はとっても感覚的な領域だといえる。論理的に説明できる部分も多いけれど、論理ですべて説明できる空間なんてつまらない。建築の一番大切な部分は個人のゆらぎの部分にあって、自分でもどうして良いかわからないという迷いがあることがとても大切なのだと思う。

だから私は、人の建築については饒舌に説明できるけれど、自分の設計した建築についてはうまく説明できた試しがない。

もちろんプロなので、建て主さんへのプレゼンには自信がある。でもそれって表向きのエクスキューズみたいなもので、使い勝手で語れるほど建築は底浅くないし、それはけして建築の本質ではないのだとも思う。その深い階層の部分をうまく言語化できずにいつも悶々とする。

音楽の旋律は、指揮者がタクトを振るように全体を繊細にコントロールするものであるとすれば、私の感覚はこれに近いかもしれない。建築家の内藤廣さんは、アルヴァ・アールトの建築空間を評して「音楽を写真で見てもわからない」と言った。さすが上手いことを言うもんだと感心する。

見えない霊が見える人は霊感があると言われる。音感がある人は、日常の音をすべて音階に置き換えられるという。私はそのどちらの能力もないけれど、その空間をどうすれば居心地の良い場所にできるかというのはわかる。

だからそれがわからない人には、私はそれを教えることはできないのだと思う。音感のない人に音感を教えることができないのと同じように。こんなこと書くと身も蓋もないかもしれないけれど、最近つくづくそう思う。

できるとすれば、同じ感覚を持った人同士が共感し合うこと。人が幸せになれる状態って、それしかないんじゃないかと思う。だから教えるって難しい。とっても悩ましい。

設計はとっても感覚的な領域だといえる。論理的に説明できる部分も多いけれど、論理ですべて説明できる空間なんてつまらない。建築の一番大切な部分は個人のゆらぎの部分にあって、自分でもどうして良いかわからないという迷いがあることがとても大切なのだと思う。

だから私は、人の建築については饒舌に説明できるけれど、自分の設計した建築についてはうまく説明できた試しがない。

もちろんプロなので、建て主さんへのプレゼンには自信がある。でもそれって表向きのエクスキューズみたいなもので、使い勝手で語れるほど建築は底浅くないし、それはけして建築の本質ではないのだとも思う。その深い階層の部分をうまく言語化できずにいつも悶々とする。

音楽の旋律は、指揮者がタクトを振るように全体を繊細にコントロールするものであるとすれば、私の感覚はこれに近いかもしれない。建築家の内藤廣さんは、アルヴァ・アールトの建築空間を評して「音楽を写真で見てもわからない」と言った。さすが上手いことを言うもんだと感心する。

見えない霊が見える人は霊感があると言われる。音感がある人は、日常の音をすべて音階に置き換えられるという。私はそのどちらの能力もないけれど、その空間をどうすれば居心地の良い場所にできるかというのはわかる。

だからそれがわからない人には、私はそれを教えることはできないのだと思う。音感のない人に音感を教えることができないのと同じように。こんなこと書くと身も蓋もないかもしれないけれど、最近つくづくそう思う。

できるとすれば、同じ感覚を持った人同士が共感し合うこと。人が幸せになれる状態って、それしかないんじゃないかと思う。だから教えるって難しい。とっても悩ましい。

その昔、といっても比較的最近まで、購読する建築専門誌などを見るたびに自分の才能のなさに落胆するということが多くあった。自分なりの美意識や考え抜いたつもりの設計であっても、掲載された斬新な建築空間を見るとまるでその足元にも達していないような、ひどくつまらない仕事を自分はしているような感覚にすら陥った。

いつしか私は建築雑誌をあまりひらかなくなった。この世に存在するパラレルワールドのように、自分はきっとその世界に交わることはないのだろうと諦めの境地を抱きながら、自分の腑に落ちる感覚だけを信じてやってきた。それが正解なのかはわからぬまま。

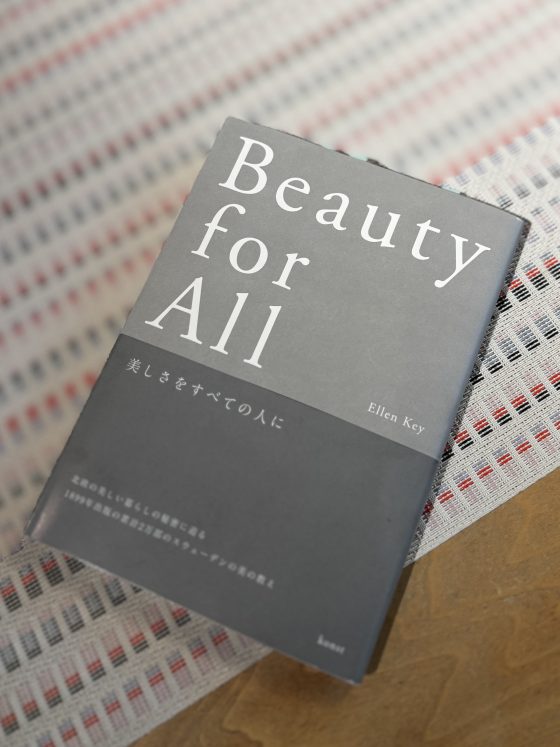

先日、北欧建築・デザイン協会(SADI)において会長に就任したことを書いた。それからしばらくしてSADI会員でもあるタニタハウジングウェアの谷田泰さんより、会長就任の祝辞と共に一冊の本が届いた。

『Beauty for All』

19世紀の終わりから20世紀初頭にかけて活躍したスウェーデンの哲学者にしてデザイン理論家のエレン・ケイが、今から120年以上も前に著した本を、今年5月に池上貴之氏による翻訳であらたに刊行されたものだそう。

そんな昔に書かれた本が現代とどうシンクロするのだろうか?そんな不安は読み始めてすぐに払拭した。池上氏による翻訳が素晴らしく、つい最近書かれた本であるかのように引き込まれ、その言い回しや内容も含めてすっと胸に入ってきた。

この本では人が日々の生活の中に美しさを見いだし、そして幸せに暮らすにはどうすればよいか、お金がなくても心豊かに暮らすにはどうすれば良いかということについて、終始平易な言葉で綴られている。

中でも私の胸に響いたのは、以下の一文だった。

「いちばん大切なのは、その人のテイストです。(中略)大切なものを捨ててまで、住まいを他人の住まいに似せることほど愚かなものはありません」

冒頭の話につながるけれど、ここ最近切に思うことは、設計だけでなく生活のあらゆる場面において「自分らしく」振る舞うということの大切さについて。他者に振り回されず、自分自身であり続けることがどれほどの強いパワーを放つものかを身をもって感じることが多く、それが最近の自分の自信にもなっている。

建築雑誌をひらかなくなったのは、そういうことが背景にあるような気がする。自分を他者と比べて、自分のほうが劣っているなんて考える必要はないのだ。自分は自分自身でいよう。エレン・ケイが訴える美の価値観とは、ひっくるめて言うときっとそういうことに違いない。

私は北欧社会の考え方で最も尊く共感するのは、個人尊重の考え方だ。私は私、あなたはあなた。それを認める社会はとても生きやすいし、自分が自分らしくいられると思う。

我々が日々向き合っている住宅設計の目的もまたそこにある。何か特定のスタイルに寄せることなく、ノースタイルを貫くということ。時にそれは無国籍であり、ジェンダーレスであり、ニュートラルで、タイムレスですらもある。

『美しさをすべての人に』

よりフラットに、よりひらかれた社会、そして建築。なんだかそんなことがぐるぐると頭の中を巡った。今後何度も読み返す本になるかもしれない。

谷田さん、素晴らしい書をありがとうございました!

設計することは哲学することとと同じ、と書くと大げさに聞こえるかもしれないけれど、実際に設計するということは常識を疑うことだと思う。すべてのことに「?」マークをつけて考えていくと、これまで当たり前だったことが当たり前ではなくなる瞬間がある。

だから所内の私とスタッフとの設計打合せは、はたから見たら「禅問答」をしているように見えるかもしれない。

スタッフ「ここは〇〇にしました」

私「なんでそうしたの?」

スタッフ「なんでって、、いつもそうやってますよね?」

私「なんでいつもそうしているの?」

スタッフ「えっと、、なんででしたっけ?」

スタッフは面倒くさいだろうなと思うけれど、私は問いをやめない。そんな素朴な問いかけから、瓢箪からコマみたいなアイデアが生まれたり、目から鱗のディテールが産み落とされたりすることが無数にあるからだ。

少し前まで、ラジオのJ-Waveで哲学者の永井玲衣さんとナビゲーターの長井優希乃さんが「哲学対話」というコーナーをやっていて、毎週それを聞くのが楽しみだった。

毎回素朴な日常の「あたりまえ」について、どうしてそうなのか?本当にそうなのか?と問いを発しながら、女性ならではの視点でモヤモヤに輪郭を与えながら核心に迫っていく。まさにジャズセッションのようにどんどん話が展開していくのがとても面白くて刺激的だった。今はコンテンツがポッドキャストに移っているので、ご興味がある人は是非聴いてみて頂きたい。

>> 『Wナガイと哲学対話』 (Spotify)

最近で秀逸だったテーマは「レトルトカレーを温めるのは自炊なのか?」

そもそも自炊とは何か?趣味は料理と言うと高尚な感じがするのに、趣味は自炊と言わないのはなぜか?など、どんどん問いがドライブしていく。一人で運転する時はこれを聴いていると頭の中がぐるぐる回転して眠くならない笑

先ほどの「建築対話」に話を戻すと、スタッフを相手にこれをやると1〜2ターンくらいで簡単に相手が論破されてしまってちっとも面白くない。そりゃそうか。あまりやるとパワハラって言われそうだけど、私はやり込めるのが目的ではなくて、対話によってどんどん意味を深めていきたいだけなのだ。

こんな私に付き合ってくれる骨のあるヒト、どこかにいないかなあ?

だから所内の私とスタッフとの設計打合せは、はたから見たら「禅問答」をしているように見えるかもしれない。

スタッフ「ここは〇〇にしました」

私「なんでそうしたの?」

スタッフ「なんでって、、いつもそうやってますよね?」

私「なんでいつもそうしているの?」

スタッフ「えっと、、なんででしたっけ?」

スタッフは面倒くさいだろうなと思うけれど、私は問いをやめない。そんな素朴な問いかけから、瓢箪からコマみたいなアイデアが生まれたり、目から鱗のディテールが産み落とされたりすることが無数にあるからだ。

少し前まで、ラジオのJ-Waveで哲学者の永井玲衣さんとナビゲーターの長井優希乃さんが「哲学対話」というコーナーをやっていて、毎週それを聞くのが楽しみだった。

毎回素朴な日常の「あたりまえ」について、どうしてそうなのか?本当にそうなのか?と問いを発しながら、女性ならではの視点でモヤモヤに輪郭を与えながら核心に迫っていく。まさにジャズセッションのようにどんどん話が展開していくのがとても面白くて刺激的だった。今はコンテンツがポッドキャストに移っているので、ご興味がある人は是非聴いてみて頂きたい。

>> 『Wナガイと哲学対話』 (Spotify)

最近で秀逸だったテーマは「レトルトカレーを温めるのは自炊なのか?」

そもそも自炊とは何か?趣味は料理と言うと高尚な感じがするのに、趣味は自炊と言わないのはなぜか?など、どんどん問いがドライブしていく。一人で運転する時はこれを聴いていると頭の中がぐるぐる回転して眠くならない笑

先ほどの「建築対話」に話を戻すと、スタッフを相手にこれをやると1〜2ターンくらいで簡単に相手が論破されてしまってちっとも面白くない。そりゃそうか。あまりやるとパワハラって言われそうだけど、私はやり込めるのが目的ではなくて、対話によってどんどん意味を深めていきたいだけなのだ。

こんな私に付き合ってくれる骨のあるヒト、どこかにいないかなあ?

元伊礼智設計室にいらした福井典子さんの住宅を見に北鎌倉まで。

アーキロイドによるAI設計支援のもと、私から見るとおおよそAIとは真反対にいる(ように見える)福井さんが、彼らとどのような協働と設計の着地点を見出したのかにとても興味があった。

出来上がった空間は拍子抜けするくらいアナログで、伊礼さん譲りの丁寧なディテールの中に見え隠れする彼女らしい素材の選択や設計判断を見つける。しかし話を聞いても極めて感覚的で掴みどころがない。やっぱりAIとは対極にある人だと思う。

アーキロイドの佐々木さんとの立ち話がとても面白かった。我々は近い将来、我々の仕事はAIに取って変わられるのではと密かに危機感を感じている。しかし、その世界のトップランナーである彼の口から聞くAIの限界と人間の優位性の話には大いに勇気をもらった。

つまり何億通りもの可能性のうち、瞬時に数種類の解を掴み取るザルの網目は我々の感性そのものであり、その掬い方そのものに個性があらわれるということ。

だからこれからのAI設計支援によって最もクリエイティブな成果を出せるのは、彼女のように言語化されない自由な感性なのだろうとも思った。逆に性能など定量化された入力のもとでは、画一的な結果しか生まないこともわかった。であれば、それはじきにAIに取って変わることだろう。

今回の設計打合せをすべてVRで行ったというプロセスにも大きな可能性を感じた。それを見せてもらうのも今回の目的のひとつだった。VRゴーグルによる空間追体験は、建主だけでなく設計者にとっても設計の微修正や納まりの不具合を発見するのに大いに役立つに違いない。

あとはすべていつも通り。けして建築家はAIに脅かされることなく高いレベルで共存する。何より空間が気持ちよかった!良かった、もう少しこの仕事続けていけそうだ。

現場帰りにスタッフが「この現場には良い職人が集まっていますね」と言った。良い職人が集まるから良い現場なのか、良い現場だから良い職人が集まるのか。多分どっちも。すべてはつながっているのだろう。

良い現場って個性が立っていると感じる。多分リーグ優勝を成し遂げるチームってこういう感じなんだろうな。個性派揃いの職人に、それを束ねる監督の統率力。

いつも一緒に仕事をしているから顔なじみになることもあるけれど、棟梁、板金、家具から設備屋さんに至るまでの顔が見えて、向こうもこちらの仕事を理解している。

僕らは脚本家のようにキャストの顔を思い浮かべて本を書く。彼らはその期待に応え、その行間を読み、難しい台詞回しを完璧に演じてくれる。

先日ある工務店から、我々の現場は大工が自ら志願してくるのだと聞いた。面倒な現場なのに申し訳ない。その昔、戦艦大和のプラモデルを作った時のことを思い出した。ものづくりの現場ってきっとそういうものかもしれない。

良い現場って個性が立っていると感じる。多分リーグ優勝を成し遂げるチームってこういう感じなんだろうな。個性派揃いの職人に、それを束ねる監督の統率力。

いつも一緒に仕事をしているから顔なじみになることもあるけれど、棟梁、板金、家具から設備屋さんに至るまでの顔が見えて、向こうもこちらの仕事を理解している。

僕らは脚本家のようにキャストの顔を思い浮かべて本を書く。彼らはその期待に応え、その行間を読み、難しい台詞回しを完璧に演じてくれる。

先日ある工務店から、我々の現場は大工が自ら志願してくるのだと聞いた。面倒な現場なのに申し訳ない。その昔、戦艦大和のプラモデルを作った時のことを思い出した。ものづくりの現場ってきっとそういうものかもしれない。

category

category