若原一貴さんのマンションリノベ「武蔵小金井のアトリエ住居」へ。若原さんらしい、手数を抑えながらも効果的な空間操作で端正な空間に整えているところが印象的でした。特に窓の高さの押さえ方、窓手前の下り壁の在り方がよく効いています。

これは個人的な嗜好ではあるのですが、建築家の作例にはミニマルで作り込みを排した抽象的な空間の系譜もありますが、やはりこのくらいの作り込み感、手仕事感が感じられる仕事が私にはしっくり来ます。若原さんは勝手に同志だと思っているので、そうそうやっぱりそうだよね、と無言の確認をさせてもらいました。

ちなみにマンション前まで来て、あれここ前に来たことがある、、と思ったら2年前に小谷和也さんのリノベを見に来たのと同じマンションでした。こんな偶然もあるんですね。私の過去の経験でも、敷地を見に行ったらすぐ隣に著名建築家や知人設計の家が建っていたりということもよくあります。パワースポットのように、属性が似ている建て主同志もまた引かれ合うように同じエリアに住むのかもしれませんね。

この日もまた、引かれ合うように同じ時間帯に同志たちがぞろぞろと笑

minä perhonenによる「つぐ」展に足を運びました。

前回の「つづく」展から6年。前回は作家皆川明さんの個展的な印象が強かったのですが、数年前に代表の座を田中景子さんに譲り、今回展示のテキスタイルデザインも田中さんによるものも多く、今回の展覧会は「つぐ」という言葉からいろんな意味を重ねているようですが、私は「継ぐ」というメッセージを強く感じました。

ただこの田中景子さんのデザインがとにかく素晴らしいのです。マスキングテープを継ぎはぎしただけで図案を組み立てているstickyなど、皆川明さんのスピリットを受け継ぎながら、よりしなやかにminä perhonenの世界観を拡張して構築しているところが素晴らしい。それをおおらかに見守る皆川さん。

またデザインを多くの職人の手で作り上げる点も建築との類似点が多いように思います。クラフトマンシップ、やっぱり人が作るものづくりはいいですね。階を分けて人にフォーカスを置いたインタビュー展示や、愛着ある顧客の一着を劇的にリフォームした事例の紹介にも心を掴まれました。

仕事はじめの前に行けてよかった。おかげで仕事に向き合う心が整ったように思います。2月1日まで、世田谷美術館にて。

つぐ| minä perhonen

https://tsugu.exhibit.jp

あけましておめでとうございます!

本年もよろしくお願いします。

毎年、新年は家族と「ちょっと特別なところに泊まる」というのを続けているのですが、今年は年始ではなく暮れに前橋の白井屋ホテルにステイしてきました。

白井屋ホテル

https://www.shiroiya.com

白井屋ホテルは数年前にKMEWの藤田さん、衛藤さん、植村さんらと前橋建築ツアーで訪れていて、次は宿泊してみたい!とずっと思っていたのでした。年末にようやく叶いました。

ホテルはまさに美術館の中に泊まっているような感覚で、直島のベネッセに泊まった時のことを思い出しました。部屋ごとにアーティストや建築家が監修していて、我々の部屋は塩田千春さんの部屋でした。(ラッキー!)

ホスピタリティも素晴らしく、夜のラウンジはお酒もフリーになるので、街でのお酒はほどほどに、夜は色の変わるLEDの配管を見上げながら幻想的な時間を過ごしました。

翌日には前橋市内にあるフィンランドのUFOこと、FUTUROにも足を運べました。

この暮れは忙しく、目先の仕事をなんとか納めることに集中していたのですが、こういう非日常的な空間体験をすると、もうちょっとディテールを攻めてみようかなとか、照明の使い方を変えてみようかな、などヒントをいろいろ頂きます。充実した良い年の瀬でした。

お正月は少しゆっくりして、仕事はじめまでにいろいろ仕事を片付けようと思います!(いろいろ矛盾する表現、、でもそういう同業者はきっと多いですよね笑)

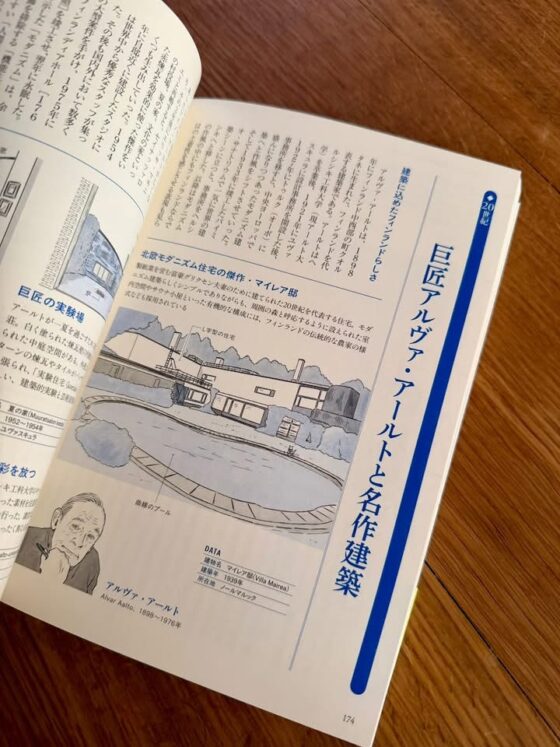

エクスナレッジより『歴史が見えるフィンランド図鑑』が発刊されました。私はこちらの「巨匠アルヴァ・アールトと名作建築」のくだりを執筆監修させて頂きました。

各国史がわかるシリーズ 歴史が見えるフィンランド図鑑

https://amzn.asia/d/bZKmQRv

(発売は12月27日・現在は予約受付中!)

この本は「世界史を建築目線で解剖する」というもので、先史時代、カレワラ、スウェーデン統治時代から、ヘルシンキオリンピック、OODIに至るまで、建築を軸に読み進めるだけでフィンランドの歴史がすべて頭に入るという不思議な一冊です。面白いコンセプトで、こういう本はなかったと感心しました。

総括的な編著は、SADIでもたびたび講演を頂いている石野裕子先生、私のほかにも竹内皓さんなどのSADIメンバーも執筆に関わっています。

私が関わったのはこのアールトの章のみですが、ある意味最も重要なパートでもあるので責任重大。わずか見開き2Pでアールトの生涯を語るという暴挙?に挑戦しています。

こちらを入口にして、フィンランドという国をより深く理解して頂けると嬉しいです。書店等で是非手に取ってみてください!

自分だけの唯一無二のオリジナルスツールを作るmuniプロジェクト。当初からずっとやりたかったワークショップを、ひたちなかのセレクトショップ、シンクラボさんの10周年イベントの一つとして、12月13日(土)にはじめて開催させて頂きました。

muniプロジェクトをはじめた理由はいくつかあるのですが、そのうちの一つには家づくりの擬似体験をして頂くということがありました。住宅を設計事務所に頼むのは敷居が高くても、自分だけのオリジナルスツールを作るのなら誰にでもできます。スツールはなくても困りませんが、あると何かと便利で置いてあるだけで生活をとても楽しいものにしてくれます。

この日も張りたい生地をひとつお持ちいただき、生地張りから製作を楽しんで頂きました。午後の組はシンクラボオリジナルのミナペルホネンのパッチワーク生地を使ってのワークショップ。これは使わなくなった生地サンプル帳の生地をパッチワーク状に縫い合わせたものなのですが、これがまたとってもチャーミングで、お客さんもお店のスタッフさんも大喜びでした。

この日も大好評でしたので、こちらは来年以降もできれば続けていければと思います。また機会あれば都内などでも企画していきたいと思います!

.

■当日のイベント風景のリール動画はこちらより ↓↓

https://www.instagram.com/reel/DSRW3S_gdxU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

(シンクラボInstagramより)

◇

muni stool

https://www.munistool.com

シンクラボ

https://shinc.co.jp/

category

category