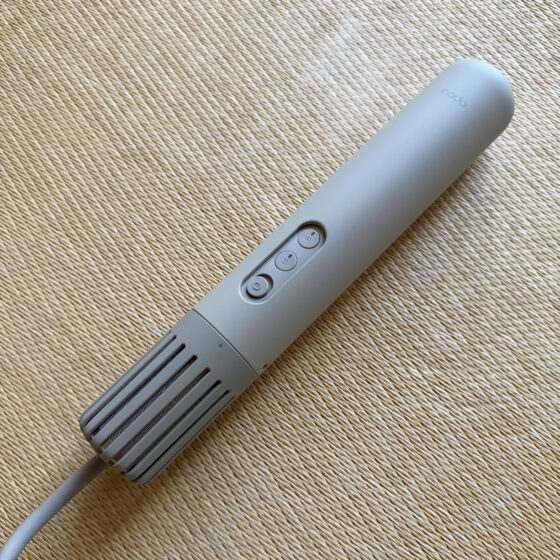

「これ何だと思う?」とスタッフに聞くと誰も答えられない。それが面白くてついついナゾナゾを出したくなってしまう。

昨年末ラジオを聞いていたら、ナビゲーターの方が今年買った家電のベストバイについて語っていた。その人は去年買って一番良かったものに「布団乾燥機」を挙げていた。

なにを買ったかは触れていなかったのだけれど、「間違いなく今年のベストバイ!どうしてもっと早く買わなかったのか」とこれまた熱く語っていた。

その時は「へぇ」くらいにしか思っていなかったのだけれど、年が明けてから極寒の日が続き、たまに干してフカフカの布団にもぐり込む日と、ひんやりした布団の中でモゾモゾする日を繰り返していると、あの時のナビゲーターの話が蘇ってくる。なるほどこういうことか。

そこで、我が家にも布団乾燥機を導入することにした。各メーカーでいろんな機種が出ているものの、デザインとコンパクトさ、値段のバランスから、まずはcadoのものを購入することにした。

FOEHN(フェーン)LITE/cado

https://cado.com/pages/foehn-lite

使用感ですか?ひとこと。

「間違いなく今年のベストバイ!どうしてもっと早く買わなかったのか」

まず布団乾燥モードで80分。スティックの先を布団の中に突っ込んでおくだけ。80分後には自動的にオフになり、果たしてこれは同じ布団なのかと思うくらい、大福餅のようだった布団がマシュマロのようになる。

布団にもぐり込んだときの快適さと言ったら!また10分だけの温めモードもあるので、布団乾燥まではしなくても、寝る前に少し温めておくだけでも十分にこれが再現できる。

思えば住宅の設計では、狭小地であっても「布団をどこで干すのか問題」にはいつも頭を悩ませてきた。洗濯物はいまや乾太くんで乾かす時代。ところが無駄なバルコニーをいつまでもなくせないのは、この問題があるからだ。

それがこのスティック一本で解決する。もう重たい布団を抱えて運ぶ必要なんてない。

実はこれ、地味に住宅設計のセオリーをひっくり返すくらいの革命的アイテムなんじゃないかとすら思う。

メッシのプレーばかり見てしまう。そればかり見ているので、リール動画もそればかりおすすめしてくるようになってしまった。といっても私はサッカーが特別好きなわけでも、詳しいわけでも、ましてやプレーしているわけでもない。

予測の斜め上をいくフェイント、虚を突いたようなキラーパス。そこからのゴール。とても人間業とは思えない連係プレーに惚れ惚れしてしまう。それは私の仕事のイメージそのままで、あぁ私もこういうプレーをしたいと常々思う。

下がったポジションからフィールド全体を見渡し、相手の動きを分析し次の展開を予測する。

私は隣を伴走する相手に目配せをする。相手は瞬時に私の意図を察して、ボールとは反対方向に走り出す。私は相手を引き付ける。そこで”ため”を作ってから、おもむろに誰もいないコーナーに向けてパスを放つ。

虚を突かれる敵陣。届くか届かないかのギリギリのパスコース。そこからダイレクトで戻されたパスにワンタッチ!がら空きのゴールが揺れる瞬間だ。

私にとっての伴走者はスタッフであり、現場であり、また建て主さんでもある。キラーパスを放つのは時に建て主さん側でもあるからだ。

私は相手の”目配せ”を見逃さない。相手の意図を瞬時に察し、パスを出す瞬間にはすでに走り出している。時には先読みしてすでにそこにいる。

そうありたいと思ってやってきたし、その連係プレーが出来た瞬間は本当に快感で美しい仕事になったと思える。私は美しい仕事をしたい。そう、メッシのように!

予測の斜め上をいくフェイント、虚を突いたようなキラーパス。そこからのゴール。とても人間業とは思えない連係プレーに惚れ惚れしてしまう。それは私の仕事のイメージそのままで、あぁ私もこういうプレーをしたいと常々思う。

下がったポジションからフィールド全体を見渡し、相手の動きを分析し次の展開を予測する。

私は隣を伴走する相手に目配せをする。相手は瞬時に私の意図を察して、ボールとは反対方向に走り出す。私は相手を引き付ける。そこで”ため”を作ってから、おもむろに誰もいないコーナーに向けてパスを放つ。

虚を突かれる敵陣。届くか届かないかのギリギリのパスコース。そこからダイレクトで戻されたパスにワンタッチ!がら空きのゴールが揺れる瞬間だ。

私にとっての伴走者はスタッフであり、現場であり、また建て主さんでもある。キラーパスを放つのは時に建て主さん側でもあるからだ。

私は相手の”目配せ”を見逃さない。相手の意図を瞬時に察し、パスを出す瞬間にはすでに走り出している。時には先読みしてすでにそこにいる。

そうありたいと思ってやってきたし、その連係プレーが出来た瞬間は本当に快感で美しい仕事になったと思える。私は美しい仕事をしたい。そう、メッシのように!

今回のフィンランド旅行では自分のものはほとんど買わなかったのだけれど、唯一パイミオサナトリウムで売っていたオリジナルポスターに一目惚れして買ってしまった。アールトのいろんなデザインアイコンが擬人化されていて、ユルくてとてもかわいい。早速額装して、事務所の廊下の壁に。

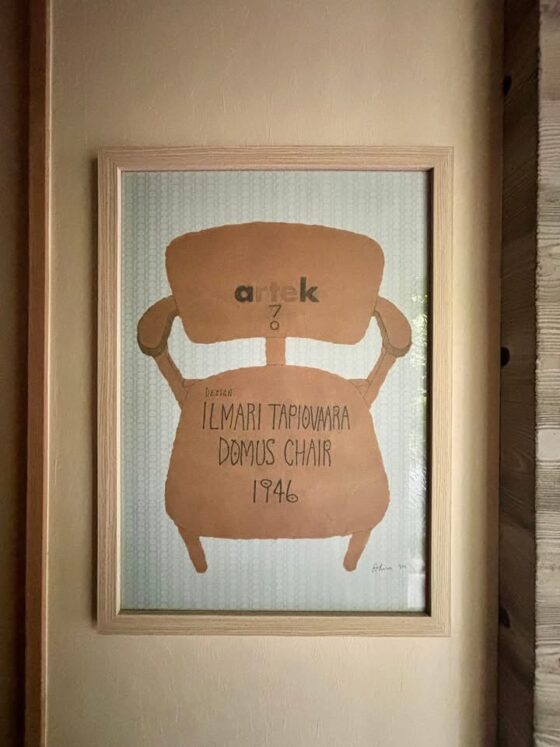

下の写真は7年前にフィンランドに行った時に買ったもの。皆川明さんがアルテックとコラボして作ったドムスチェアのオリジナルポスター。当時、ドムスチェアを買ったらもれなく貰えるというめちゃくちゃハードルの高いノベルティだったのだけれど、ヘルシンキのアルテック本店に行ったら普通に売ってた笑。しかも誰もそれに気づいていないという。

めちゃくちゃ掘出し物見つけた気分で買って帰り、やはり額装して事務所の廊下へ。次買ったら掛けるところないな。でもまた買っちゃうだろうな。

我が志木市が誇る芸術家には関根伸夫氏がいますが、お隣朝霞市は村上隆氏のお膝元。村上氏がはじめてアトリエ(カイカイキキの前身のヒロポンファクトリー)を構えた場所でもあります。

そんな村上氏が食えない芸術家だった時代から通っていた街の中華屋がコロナで廃業の危機に遭っているのを、個人的な思い入れだけで立て直したのが喜鵲亭(きじゃくてい)。村上隆氏による全面プロデュースの中華屋さんです。

店内はまるでテーマパーク!お料理はどれもとっても美味しくて、村上氏がこの餃子をなくしてはいけないと決意させた餃子も噂通り美味しかったです。

家族3人でお酒も呑んでお腹いっぱいに食べたのに8千円くらい。めちゃくちゃ安い!絵皿やロゴもすべてカイカイキキによるもの。それなのにそこまで混んでいないという地元の穴場のお店なんです。

浴室に鏡をつけるか。設計打合せではこの問いに対して、「つける派」と「つけない派」はほぼ半々だ。

ちなみに我が家の浴室にも鏡がある。数年で白濁し、以降無用の長物となった。だから私は「つけても意味ない派」。

ところが知人のSNSの投稿ですごいアイテムを知った。「アルタクラフト超ハード」業務用のダイヤモンド研磨ブロック。なんだかすごく興味があって、早速買って試してみた。

これがすごいのなんの!

15年くらい曇りっぱなしだった鏡がピッカピカに。ホームセンターの研磨剤でも絶対落ちなかったのに。ダイヤモンドおそるべし、、!

うちの設計は浴室の出入口にもガラス扉をよく使うので、これは今後メンテナンスの切り札になりそう。実際うちのガラス扉もピッカピカになった。

これはオススメ!ちょっと高いけど効果は裏切りません。Amazonでも買えます。

category

category