この春も多くのオープンデスクの申込みがありました。募集をかけているわけではないのですが、、

この春のトップバッターは、明治大学2年生の宮崎誠太くん。朴訥とした風貌からどんな子だろうと思っていましたが、結果的には過去一番のキャラの立った学生さんでした笑。人を笑わせようと冗談を言っているわけではないのに、その真面目な言動や行動がとにかく面白い。

たとえば初日に言い放ったのは「はじめて埼玉に来ました」。神奈川に住んでいるのに、これまで埼玉県に足を踏み入れたことがなかったとのこと。そんな子いるんだ!?笑

ほかにも指導で話したことを、翌日に愚直すぎるくらい愚直に実行していたりして、そのまさかの行動の数々に毎回ほっこり。私もすっかり気に入ってしまいました。こういう素直な子は、実力も伸びますが、まわりから可愛がられるだろうなと思いました。

学校の課題では締切などに間に合わず、いつも遅刻してしまうのが悩みと語っていた宮崎くん。このオープンデスクでは「時間を守る」をテーマにしていましたが、毎日きっちりと約束のエスキース時間をまもり、最後もちゃんと内容を揃えて時間通りに発表してくれました。もうこれだけで花丸の◎です。

春休みは後期から始まる設計課題に備えたいという、これまた真面目な誠太くん。後期の伸びしろにも期待しています!

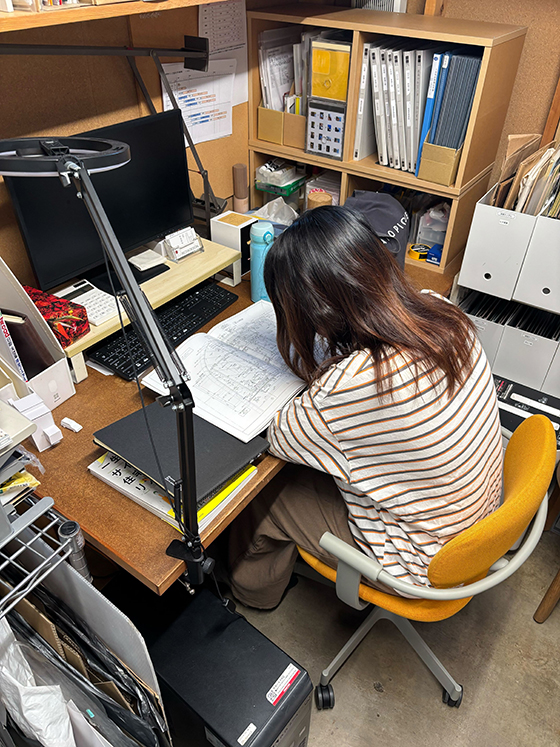

この夏最後のオープンデスクは、日大理工学部2年生の杉山和香奈さん。

今年はなぜか不思議なご縁の学生さんが多かったのですが、杉山さんも先週の酒井さんに引き続き志木市内在住の学生さん。

杉山さんとの出会いは、3月に開催した入間市のS/Yのオープンハウスに来てくれたこと。その時の立ち話が面白かったのですが、彼女は中学生の時に市内にリオタデザインという設計事務所があることを知り、そこから建築の道に進むことを決意、大学も私と同じ大学に入ったという筋金入り?の経歴の持ち主。

さすがにそんな学生ははじめてでしたが、偶然にも先週来ていた酒井さんと同じ中学校で、同じ部活の後輩だったことも発覚!こういうこともあるんですね。奇しくも二週続けて近所の学生さん(自転車通い)ということになりました。

さてそんな杉山さん。とても真面目な学生さんで、大人しい性格でありながら意見や感想を求めると少し考えながらもしっかり自分の言葉で意見が言える芯の強いしっかりした子でした。

私はオープンデスクといえども、学生には厳しいことも言うのですが、彼女もその洗礼を浴びつつ、言われたことをしっかり理解してそれを次は改善してくるなど学習能力の高さも感じました。

いくつか参考書籍やうちの図面を渡すと熱心に読みこみ、スケールを考えなさいと話せばコンベックスを片手に熱心に中庭の寸法を測ったりしている姿も印象的でした。

不器用なところもあり、言葉が出てこなくてもどかしくしていたり、表現したいことをうまく表現出来ずに悔しがったりと、学生さんらしい初々しさもありましたが、まだまだ2年生ですしね。

地道にスタディや努力を積み重ねることで、そのうちきっと頭一つ抜けた世界が見えるようになってくれることと思います。それでも最後にはとてもクオリティの高い案にまとめあげ、そのポテンシャルの高さには感心しました。

◇

これはオープンデスクに来た学生さんすべてに共通する指導ですが、大学の課題では実際の発注主のことやリアルな制約などは省いて、自由に学生に考えさせるというところに重きが置かれていますが、実務の設計では自由に考えられる領域なんてごくわずかです。

ただそれを創造性を縛る制約と捉えるか、それを逆手にとって創造性を発揮するかでその結果は大きく異なるものになります。実務では後者の能力が大きく試されるのです。

そのため、大学では言わないような建て主の使い勝手や心理を想像するという点に多くの時間を割いて繰り返し指導しました。きっとみんな戸惑っていたことと思いますが、これが社会に出て建築の仕事をする上では一番大切なことなのです。

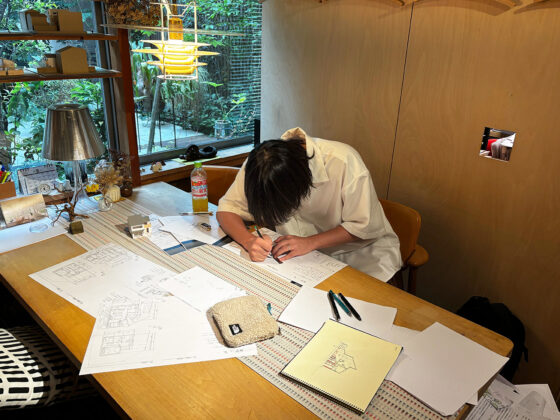

今回の杉山さんも、最初は大学では言われない細かいことをたくさん言われてびっくりしたようですが、何度もエスキース帳に繰り返しスケッチを描くことで、そこにどういう問題があるのかということに気づけるようになってきたとのこと。

大学でよく言われる「スタディしなさい」の意味がこれまでよくわからなかったそうですが、こういうことかと最後に話してくれたことが嬉しく、この体験は彼女にとっても大きな収穫になったことと思います。

この夏に参加してくれた3人の学生さん、みなさん大変お疲れさまでした。この一週間で学んだことをどうか後期以降の設計課題にも活かして下さいね!

この夏2人目のオープンデスクは、芝浦工科大学4年の酒井須砂さん。

酒井さんはうちの事務所がある志木市在住の学生さん。実はうちの息子の幼なじみの子で、息子とは幼稚園が同じで息子つながりでうちにも遊びに来たこともあるという不思議なつながりでした。(オープンデスク生がとうとう息子世代よりも若くなりつつあります、、)

大学は建築学科に進んだというのでオープンデスクにもおいでよと以前から声をかけていたのですが、4年生になってようやく時間ができたそうで参加してくれました。

大学も4年生ともなれば住宅よりももっと大きな規模の設計に取り組む時期ですが、この夏にもう一度設計の基礎をみつめ直す意味で、ほかの学生とも同じ小住宅の課題に取り組んでもらいました。

初日は慣れない住宅のスケールやプランニングに四苦八苦して、思うように案が作れないことに悔しさも感じていたようですが、これを毎日繰り返すことで少しづつきっかけを掴み、最後には「緑と共に暮らす」をテーマに、中庭のある工夫の詰まった住宅を提案してくれました!

はじめて行ったという現場では、リアルな空間体験がとても新鮮だったようです。こちらはまた完成したら是非見に来て下さいね。最後に見せた我々による模範解答(実際に提案したプラン)にはとてもびっくりしたようで、学生とプロの違いについても感じるところがあったようです。

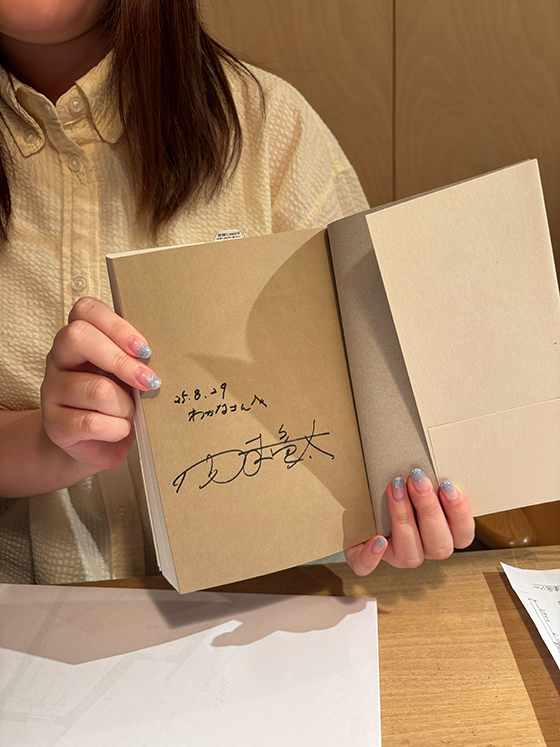

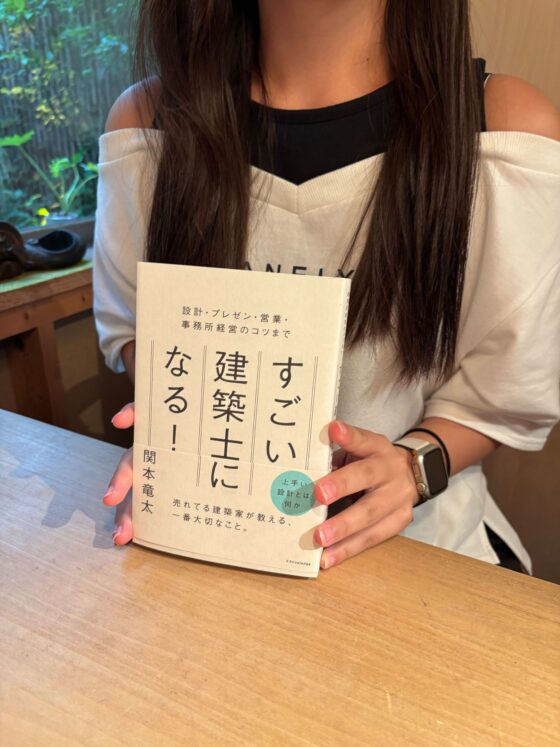

最後にはいつものようにスタッフのみんなにもコメントをもらい、私の著書(サイン入り)もプレゼントさせて頂きました。

今後は大学院に進学予定とのことですが、これから課題の規模は大きくなると思いますが、基本は住宅も大規模建築も同じです。今回の経験をどうか今後に活かしていってくださいね!

家も近いので、また困ったらいつでも遊びに来て下さい。お疲れさまでした~!

この夏は3人のオープンデスクの学生を受け入れる予定です。この夏のトップバッターは日大理工学部2年の中台優輝くん。

日大理工学部は私の母校なのですが、昔から学生は保守的で大手志向が強く、我々のような住宅系の小アトリエにオープンデスクに来る学生は多くありません。

中台くんはYouTubeで私の自邸動画を見て以来、ずっとうちの事務所のオープンデスクに行きたい!と思っていたそうで、4月に開催したオープンハウスに来てくれて直談判を受けました。

オープンデスク前にも事務所で設計課題を見てあげたりもしていましたが、大学の設計の成績もとびきり優秀で、将来有望な学生さんです。

オープンデスクでは設計課題以外にも、muniスツールを組み立ててもらったり、現場やイベント会場などにもいろいろ連れ回して社会勉強をしてもらいました。

中台くんは(とくに理系の学生は)頭でっかちな学生が多い中で、手も動くし、学生とは思えないスケール感覚や勘の良さがあって、初日からイメージを形にしていく構築力には目を見張るものがありました。

通常だと、もう少し学生らしい素朴な案になるので、褒めながら伸ばしていくのですが、彼はあたま一つ抜けているので、むしろスタッフに接するようにプロ並みの細かい指摘をしたりダメ出しもしました。彼としてはもう少し褒めてほしかったみたいですが笑

元プロ野球監督の野村克也氏は、生前よく「三流は無視する。二流は褒める。一流は非難する」とおっしゃっていました。私もスタッフのことは滅多に褒めることはありません。

今どきの上司なら部下は叱らずに褒めるのでしょうが、私にはなかなかできません。私は仕事のパートナーは対等の関係だと思っているからかもしれません。かくして年々”ボヤキの野村”の境地に近づいているような気もします…。

ともあれ、最後は学生とは思えないとてもレベルの高い提案にまとめてくれました!素晴らしい才能だと思います。だから自信を持って下さいね。(やっと褒めた)

後期も益々の活躍を期待しています!

今年3月に日本橋高島屋で開催されていた『北欧のあかり展』はその後大阪に巡回し、この6月からは九州での巡回展がはじまっています。

■ 北欧のあかり展|九州(福岡)展

6月14日(土)~7月27日(日)

会場:九州産業大学美術館

概要詳細は >>こちら より

以前ブログでもお知らせしましたように、展示に使われているユハ・レイヴィスカの照明器具4点はグッドシェパード教会モデルを含めて私の所蔵品を出展させて頂いています。

そんな折、企画監修をされている小泉隆さんより九州展の様子について写真が送られてきました。九州展は小泉隆さんが教鞭を執られている九州産業大学での開催ということもあり、会場設営なども教え子の学生さんなどと行われたようです。

その中でレイヴィスカの照明コーナーについては、研究室の4年生を中心にグッドシェパード教会の光の効果を再現すべく、特別にインスタレーションを製作されたとのこと!小泉さんから送られてきた資料の一部をご紹介させて頂きます。

◇

[空間デザイン・制作:木山翔太]

素晴らしいですね!思わず感動してしまいました。

2.8mの天井高を持つ会場に、どうやってこの壁を自立させるかということから難問だったようで、学生さんが知恵を絞りに絞って、この林立するスリット壁を製作されたようです。

レイヴィスカの教会建築は、祭壇の林立した壁から光を間接的に取り込むことで幻想的な空間をつくり出しているのが特徴になっています。1984年のミュールマキ教会では控えめでモノトーンな採光手法だったものが、1992年のマンニスト教会では壁の裏側に色を着彩するという方法で壁の反射光に彩りを採り入れています。

晩年の傑作とも呼べる2002年のグッドシェパード教会に至っては、このスリットにプリズムのようなガラスを埋込み、マンニスト教会で試みた彩りのある反射光とあわせて、時間帯によって刻々と変化する光の”あそび”を最大限に表現した空間になっています。

今回はそれを再現したインスタレーションのようです。実際にレイヴィスカも、今回のように様々な色を壁の裏に取り付けては光の効果を検証したのかもしれませんね。

展覧会もさることながら、学生さんにとっても素晴らしい光のワークショップになったことと思います。照明器具の出展者としても、レイヴィスカの空間をこよなく愛する者としてもとても嬉しく感じました。

小泉さん、資料をお送り下さりありがとうございました。そして学生の皆様、お疲れさまでした。是非いつかフィンランドでも実際の空間を体験してくださいね!

グッドシェパード教会(撮影:関本竜太)

category

category